Theater und Kirche

Schauspiel

Schauspiel | Lesung

Westlicher Lettner

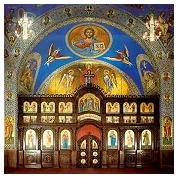

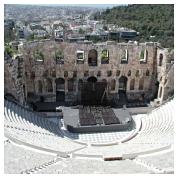

Die frühen Christen haben viel vom Theater gelernt, das in antiker Zeit nicht nur der Unterhaltung diente, sondern Kultstätte war. Wer heute eine orthodoxe Kirche besucht, kann in der zentralen Bilderwand (Ikonostase) noch immer die "Szene", also den geraden Abschluss eines Amphitheater wiedererkennen. Wie Schauspieler aus dem Bühnenhintergrund auftreten, erscheinen und verschwinden orthodoxe Priester in den verschiedenen Türen der Ikonostase.

Ostkirchliche Ikonostase

Als westliche Version solcher szenischen Wände lassen sich die Lettner der mittelalterlichen Klosterkirchen verstehen. Sie trennten auf der einen Seite den Raum der Mönche ab, dienten zur anderen Seite hin aber auch als Bühne. Denn der Gottesdienst in den großen Kirchen des Mittelalters ließ viele Berührungen zwischen Liturgie und Schauspiel zu. Vor allem zu den großen Festen wurden die biblischen Geschichten oft im szenischen Spiel dargestellt, wie wir es heute noch von den Krippenspielen zu Weihnachten kennen.

Szene des antiken Theaters

Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts beginnen sich das zunehmend dramatischere Spiel und der Gottesdienst voneinander zu lösen. Die Bühne wurde nun aus dem Kirchenschiff heraus nach außen verlagert: in den Raum von dem Westportal, wie man es heute zum Beispiel bei den Domfestspielen in Bad Gandersheim oder in Erfurt und auch an der Klosterkirche Lippoldsberg wieder erleben kann.

Dort an der Außenseite der Kirche war, der symbolischen Ordnung von Sakralbauten entsprechend, ohnehin Raum für Bizarres und Burleskes, wie vor allem die dämonischen Wasserspeier an den großen Kathedralen belegen. Auf den Plätzen vor der Kirche konnte sich das dramatische Spiel, das weiterhin von religiösen Stoffen und Motiven geprägt war, nun ungezügelter entfalten. Das mittelalterliche Schauspiel folgte nicht streng einer feingesponnenen Handlung, sondern ließ Raum für Spielfreude und Improvisationen. Das Volk liebte das Drastische, Überraschende und Wunderbare. Und die Schauspieler, eng mit den Zuschauern verbunden, gaben ihnen, "was ihr wollt": Zotiges, Schauriges, aber auch schalkhafte Grimassen und akrobatische Verrenkungen.

Klosterkirche Lippoldsberg - Bühne vor dem Westwerk

© Wolfgang Herbold

Das wohl bekannteste Stück für solch ein (allerdings gereinigtes) "Theater vor dem Westwerk" ist Hugo von Hofmannsthals "Jedermann", das auf einem englischen Mysterienspiel aus dem 15. Jahrhundert basiert und seit 1920 das Markenzeichen der Salzburger Festspiele bildet. Es ist ein Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes, vom "verstockten Sünder" und vom "grimmigen Tod".

Erst in den protestantisch geprägten Zeiten nach der Reformation wurde die alte Verbindung von Kirche und Theater aufgekündigt bzw. in die rein musikalische Darstellung hinein aufgelöst. Allerdings wird der Kirchenbau während der Barockzeit noch einmal nachhaltig von der Formsprache des Theaters beeinflusst. In der Folgezeit wandelte sich das niederschwellige barocke Stehgreif- bzw. Operntheater zum Theater der Klassik als einem kulturellen Brennpunkt. Nachdem über den Aufklärer Lessing wegen der Veröffentlichung theologischer Schriften von der Zensur ein Publikationsverbot verhängt worden war, verlegte sich dieser mit seinem "Nathan der Weise" bewusst auf seine "alte Kanzel", das Theater. Der Bruch zwischen Theater und Kirche war damit für lange Zeit besiegelt.

Inzwischen hat sich viel gewandelt und das Verhältnis der beiden um ihr Überleben ringenden Kulturinstitutionen ist entspannter geworden, bisweilen neugierig. So wurde die Klosterkirche Lippoldsberg 1999 vom Intendanten des Kasseler Staatstheaters angefragt, das "Theater im Friederizianum" zur Milleniumsfeier in einen Raum der Stille zu verwandeln. Eine Anfrage, der wir gern nachgekommen sind.

Das Theater "Kleine Welten" vor dem Westwerk der Klosterkirche Lippoldsberg

© Nicola Uphoff-Watschong

2015 wurde beschlossen, den Platz vor dem Westwerk zu einem Atrium zu erweitern und damit noch mehr Raum zu schaffen für das "Spiel des Lebens".

Theater muss sein - findet der Förderverein der Klosterkirche Lippoldsberg und öffnet in unregelmäßigen Abständen den Vorhang zur Theaterbühne vor dem Westwerk oder auf der Südseite der Kirche.