Segen

Der Segen Gottes: Das Ansehen der Person

Begegnung - Hilde Schürk-Frisch

Die hebräische Wortwurzel für Segnen "brk" bedeutet eigentlich "ansehen". Die uralte Geste des Segens antwortet damit auf menschliche Bedürfnissse, die für uns als soziale Wesen das ganze Leben hindurch grundlegend bleiben: Zuwendung und angesehen werden, angesprochen und anerkannt werden.

Die neuere experimentelle Erforschung des Säuglingsverhaltens hat gezeigt, dass das wechselseitigen Ansehen im frühkindlichen Zusammenspiel mit der Mutter wesentlichen Einfluss auf die Beziehungsprägung des Kindes seiner späteren Welt gegenüber ausübt.

Genau diese Situation - das Gesicht der Mutter, das liebevoll über dem Bett des Kindes erscheint - bildet sich im Aaronitschen Segen (Num 6,24-26) ab:

Der Herr segne dich und behüte dich.

Der Herr lasse sein Angesicht

über dich leuchten und sei dir gnädig.

Der Herr wende sein Angesicht dir zu

und schenke dir Heil.

"Nicht, dass der Segen Gottes identisch wäre mit dem freundlich zugewandten Gesicht der Eltern, soll damit gesagt sein. Wohl aber dies, dass in Wort, Geste und Bilderwelt dieses Segenswortes an Wahrnehmungen erinnert wird, die bereits sehr früh positive und lebensbestätigende Affekte ausgelöst haben und die für die Gründung und Strukturierung der Person wesentlich sind.

In ähnlicher Weise beschreibt Martin Luther in seiner Auslegung von Num 6 die Bedeutung des Segens als ein unzerstörbares Licht in den Dunkelheiten des Lebens: Nachdem er das fröhliche und väterliche Lachen Gottes angesprochen hat, mit dem er sich den Menschen zeigen möge, legt Luther das Gewicht auf die Zuversicht, dass Gott "unser sunde nicht ansehen" wird, sein Angesicht nicht verfinstert, sondern vielmehr "sein Angesicht frohlich und helle scheinen" lässt, um damit auch die Menschen "frohlich, keck, liecht" und neu zu machen.

Dass im Blick die Möglichkeit liegt, zu vernichten oder aufzurichten, in Verzweiflung zu stürzen oder mit neuem Lebensmut zu erfüllen, ist das Wissen, dass auch im Hintergrund dieser Auslegung Luthers steht." (Prof. Ulrike Wagner-Rau)

Luther erwähnt den Aaronitschen Segen, der eigentlich in der kultischen Tradition des Tempel- und Synagogengottesdienstes zuhause ist, als eine Möglichkeit des Schlusssegens auch für den christlichen Gottesdienst. Doch erst im 19. Jahrhundert setzte er sich in der evangelischen Liturgie durch.

Der Segen des Geistes: Weitergabe von Lebenskraft

Das griechische Wort für Segen "eulogein" und das lateinische "benedicere" bedeuten beide "Gutes sagen". Im Deutschen ist davon das kaum noch gebräuchliche "benedeien" abgeleitet.

Wenn sich ein Kind auf den Schulweg macht, wird ihm die Mutter vielleicht ein Pausenbrot mitgeben, ihm durch die Haare wuscheln und es mit einem guten Wunsch losschicken. In dieser alltäglichen Geste lebt etwas fort, was sich auch in den Segenshandlungen der Religionen erhalten hat und tief zurückreicht in die Wurzelgründe magisch-rituellen Denkens.

Das gute Wort, das als Segen gesprochen wird, teilt nicht nur einen gedanklichen Inhalt mit, sondern wird als sprachliche Handlung erfahrbar, in der etwas geschieht: die Übertragung von Lebensenergie.

Diese Dimension des Segens erschließt sich erst, wenn man sich klar macht, das die Lebenskraft, die uns erfüllt und trägt, nicht unsere ist. Bildlich gesprochen, wird uns das Leben mit dem ersten Atmen eingehaucht, und mit dem letzten Atemzug verlässt es den Körper wieder.

Mythologisch gesprochen ist es Gott (der Gott des Lebens), der dem Menschen (Adam) seinen Lebensodem eingehaucht hat; und zuweilen hat man Engel gemalt, die eine mit dem Sterbeseufzer entweichende Seele aufnehmen und wieder hinauftragen zu Gott.

Das Leben, das (von Gott) in uns kommt, fließt durch uns hindurch, und wir können diesen Lebensfluss nur erhalten, wenn wir ihn fließen lassen, also die Lebenskraft, die wir erhalten, auch wieder abgeben, weitergeben.

Wir sind nicht von Geburt an mit einer bestimmten Menge an Lebenskraft ausgestattet, die wir ängstlich einteilen müssen. Sondern wenn wir unsere Kraft einsetzen, fließt uns auch wieder neue Kraft zu. Segnen ist eine Art der bewussten Weitergabe der göttlichen Lebenskraft.

In der Bibel ist zunächst Gott allein der Träger und Spender der Segenskraft, die alles wachsen und gedeihen lässt. Aber er ermächtigt auch andere, seinen Segen weiterzugeben:

"Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden." (1.Mose 12,2-3)

Sehr alt ist der Traditionsstrang des Väter- ( und Mütter-) segens, z.B.: Isaaks Segen (1.Mose 27) oder Jakobs Segen (1.Mose 48-49). Eltern sind die ersten "Priester" ihrer Kinder. Sie führen sie heran an die Geheimnisse des Lebens (oder halten sie davon fern).

Rembrandt - Jakobs Segen

Segnen ist also kein Privileg von irgendwelchen religiösen Amtsträgern. Segen ist allen in die Hände gelegt.

Angemessen ist freilich eine gewisse Keuschheit in Bezug auf das Segnen. Man sollte vorsichtig und zurückhaltend mit dieser Geste umgehen, bis man einen inneren Zugang zu ihr gefunden hat. Auch dann sollte das Segnen mit Demut verbunden bleiben, denn es ist ja nicht meine Kraft, die da fließt, sondern Gottes.

Andererseits will ein Segen auch bewusst, kraftvoll und persönlich weitergegeben werden. Er ist deshalb so direkt wie möglich zu sprechen, als Zusage "Der Herr segne dich bzw. euch ..." und nicht nur als Bitte "Herr, segne uns...". Auch der Segenzuspruch bleibt natürlich Gebet und Bitte.

Der Segen des Sohnes: Das Zeichen des Kreuzes

Im Neuen Testament werden nur wenige Segenshandlungen erwähnt. Von Jesus selbst sind zwei Anlässe überliefert, bei denen er segnete: die Kindersegnung (Mk 10,6) und sein Abschiedssegen bei der Himmelfahrt (Lk 24,50).

Ansonsten finden sich Segensformeln vor allem in der Briefliteratur, nämlich zu Beginn und am Ende vieler Briefe, zum Beispiel: 2.Kor 13,13

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen!

Neben solch trinitarischen Segensformeln, in denen drei wesentliche Aspekte des Segens zusammengefasst werden, besteht ein entscheidender Beitrag des Christentum zur Segenskultur im Zeichen des Kreuzes, das die Segensgeste abschließt. Unser Wort "Segen" kommt vom lateinischen "signare", das "zeichnen" bedeutet, also: mit dem Zeichen des Kreuzes "bezeichnen".

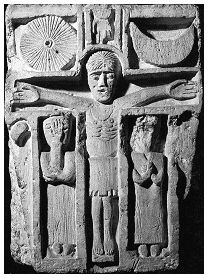

Segnender Christus

Reliefkreuz 10. Jh.

Das Symbol des Kreuzes webt eine realistische Ergänzung in den Segen hinein, insofern auch die Erfahrung von Unheil das zugesprochene Heil nicht aufzuheben vermag.

Allzu einseitig auf Wohlergehen hin ausgelegte Worte, wie zum Beispiel Psalm 91,10 "Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen", würden zwangsläufig an der Lebenserfahrung zerbrechen, wenn sie nicht im christlichen Sinne einer Bewahrung des Lebens auch im Leid verstanden werden.

Der liturgische Segen: Geleit auf der Schwelle

Jeder Gottesdienst endet mit einem Segen, mit einer Übertragung der heilsamen Kraft Gottes. Sie ermöglicht den Aufbruch aus dem Schutzraums des Heiligen in die unübersichtliche Welt, in der die Gemeindeglieder Gefahren und unheilen Einflüssen ausgesetzt sind.

An den individuellen Lebensübergängen wird ein persönlicher Segen meist als besonders wichtig erfahren, weil in diesen kritischen Zeiten unwiderruflich etwas zuende geht und die Zukunft noch ungewiss bleibt.

Die klassischen Schwellen des Lebens (Geburt, Jugend, Hochzeit, Tod), werden traditionell von kirchlichen Passageriten begleitet (Taufe, Konfirmation, Trauung, Aussegnung und Bestattung).

Daneben ergeben sich neue Einschnitte, an denen Segen zunehmend gewünscht wird: Einschulung, Silberhochzeit (Erneuerung des Bundes nach der Kinderphase), Goldene Konfirmation (Übergang in den Ruhestand) ...

Aber auch unvorhersehbare persönliche Krisen (Krankheit, Arbeitsverlust, Trennung, Trauer ...) sind Zeiten, in denen man sich nach Segen sehnt.

Die Kirchengemeinde Lippoldsberg nimmt in ihrem Gottesdienstkalender das Angebot des benachbarten Klosters Bursfelde auf, wo jeweils im Frühjahr und Herbst, in den krisenträchtigen Übergangszeiten des Jahres also, Segnungsgottesdienste stattfinden. In der ruhigen, dunklen Atmosphäre der dortigen Klosterkirche sind Einzelne und Paare eingeladen, sich in ihrer persönlichen Situation individuell segnen zu lassen.

Die zum Segen erhobenen Hände auf jüdischen

Grabsteinen kennzeichnen Angehörige des

Priesterstammes, der "Cohen"

Bursfelder Segen

Der Segen Gottes, des Vaters,

des Sohnes und des Heiligen Geistes,

der dich bis hierher begleitet hat,

bleibe bei dir

alle Tage deines Lebens

und gebe dir die Kraft

für den Weg, der vor dir liegt.

Der liturgische Segenszuspruch erfolgt unter Auflegung der Hände. Mit der Geste der erhobenen und ausgebreiteten Arme wird der versammelten Gemeinde zeichenhaft "die Hand aufgelegt", um die Zuwendung Gottes auch körperlich sichtbar zu machen.

In manchen Gottesdiensten (Taufe, Konfirmation, Trauung Aussegnung, aber auch in besonderen Segnungsliturgien) geschieht die Handauflegung noch unmittelbarer als persönliche Berührung. In manchen Segnungsgottesdiensten wird der Segen mit dem anhaftenden Zeichen einer Salbung verbunden.

Solche Intensivierungen dienen einer vertieften Erfahrung und damit dem persönlichen Bedürfnis nach Vergewisserung der göttlichen Segenszuwendung; letztlich geschieht aber durch Handauflegung oder Salbung nichts anderes, als was bei jedem Segen am Ende des sonntäglichen Gottesdienstes geschieht.