2. Sonntag nach Epiphanias - Fülle des Lebens

Während der Epiphaniaszeit wird das Erscheinen Gottes in der Welt, das sich in der Weihnachgeschichte ganz im Kind in der Krippe konzentriert, in anderen Bildern und Geschichten entfaltet. Wie sieht das Leben aus, wenn Gott gegenwärtig ist?

Im Zuge der Hellenisierung hatte sich eine griechische Kulttradition mit dem ägyptischen Vorläufer des Epiphaniasfestes verbunden. Man erwartete in der Nacht zum 6. Januar, dass der Gott Dionysos auf Erden erscheine und an Orten, die er liebte, Wasser in Wein verwandele.

Auch dieser spätantike Festgehalt erfuhr eine Christianisierung, indem am Epiphaniastag auch dem Weinwunder zu Kana gedacht wurde. Es war jedoch nicht nur die Motivparallele der "Verwandlung von Wasser zu Wein", was die Geschichte von der Hochzeit zu Kana mit dem Epiphanaisfest verband. Für den Evangelisten Johannes ist das Weinwunder das erste "Zeichen", das Jesus tut, also die Tat, mit der er öffentlich in Erscheinung tritt (Epiphanie).

Literatur:

Bernhard Klaus: Antikes Erbe und christlicher Gottesdienst. Eine kulturgeschichtliche Spurensuche. Stuttgart (Calwer) 1998, S.135 (ff.).

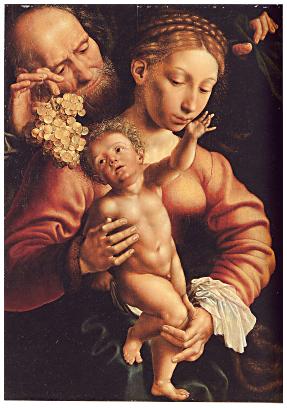

Heilige Familie mit der Weitraube

Jan Sanders van Hemessen - 1566

Evangelium

Die Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11)

Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm:

Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr:

Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen:

Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!

Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen:

Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm.

Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam - die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten -, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm:

Hochzeit zu Kana - Zillis

Jedermann gibt zuerst den guten Wein

und, wenn sie betrunken werden,

den geringeren;

du aber hast den guten Wein

bis jetzt zurückbehalten.

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat,

geschehen in Kana in Galiläa,

und er offenbarte seine Herrlichkeit.

Und seine Jünger glaubten an ihn.

Interpretation

Ein seltsames Zeichen, mit dem Jesus in die Öffentlichkeit tritt. Keine Heilungsgeschichte, keine Rettung aus dem Unwetter, überhaupt keine Handlung, die einer zwingender Notwendigkeit nachkäme. Vielmehr lässt sie in dem Aufbegehren gegenüber Maria jugendlichen Eigensinn und in den Worten des Speisemeister eher schalkhafte Züge erkennen.

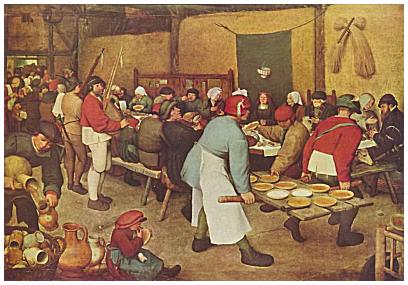

Wenn man ihr eine symbolische Bedeutung zumessen will, dann, dass sie auf die überfließende Lebensfülle des Reiches Gottes verweist. Denn die angegebene Menge (6 Krüge mit 2-3 Maß a 40 Liter = ca. 600 Liter) und erlesene Qualität ist selbst für eine mehrtägige Hochzeit übermäßig. Die Geschichte zeigt, dass Jesus kein Gegner von ausgelassenen Festen war, sondern auch Rausch und Ekstase durchaus mit seinen Vorstellungen vom Leben im Reich Gottes zusammenbringen konnte.

Im Neuen Testament wird er deshalb von zwanghaften Gegnern als Fresser und Weinsäufer kritisiert. Das frühe Christentum scheute sich jedoch nicht, Jesus auch mit Attributen des Gottes Dionysos darzustellen, also als eine auch die lustvollen Seiten des Lebens bejahende und in vollen Zügen genießende Gestalt. Ein Aspekt, der in späterer Zeit weitgehend verdrängt wurde.

Wenn Jesus auch kein Abstinenzler war, der angesichts der Gefahren des Alkohols ganz auf den Wein verzichtet hätte, weiß er sich doch dem Gruppendruck zum Trinken zu widersetzen. Die Geschichte von der Hochzeit zu Kana ist gerade darin bemerkenswert, dass Jesus dem Drängen seiner Mutter widersteht. Sie will, dass er für Wein sorgt, weil es peinlich ist, wenn er ausgeht, weil auf einer Hochzeit einfach genug Wein da sein muss. Darin weist Jesus sie zurück.

Wenn er später dennoch sein Wunder tut, dann aus freien Stücken. Der Überfluss des Gottesreiches kommt als Geschenk, er ist nicht eine berechenbare Größe. Wein kann nur dann ein Zeichen überschäumender Lebensfreude sein, wenn er frei von jeder Zwanghaftigkeit genossen wird.

Bauernhochzeit - Brueghel

Gedanken

Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Konstantin Wecker

Gebet

Gott, unser Vater,

du hast uns für die Freude erschaffen

und willst, dass wir einander glücklich machen.

Gib uns ein Herz, das die Freude sucht

und sie doch nicht festhalten will,

das verzichten und teilen kann

und das sein Glück in der Freude der anderen findet.

Schilling

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]