Klangsteine - Klangstelen

Ein Gesang wie aus der Ewigkeit

[ Übersicht | Klangstelen | Orgel | Gong ]

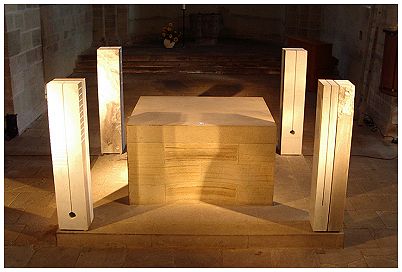

Bildhauer Karl Josef Dierkes und Percussionist Olaf Pyras spüren den Ton der Steine auf. Vier Klangsteine, gefertigt aus 600 000 000 Jahre altem Schlesischen Marmor, wurden am Altarblock in der Lippoldsberger Kirche mit einer musikalischen Inszenierung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Klangsteine - Klangstelen - Die Hörner des Altars

Von Ruth Honkomp, Vechta

Karl Josef Dierkes

© Dieter Schwerdtle

Am Anfang ist es ein feines Rieseln, Sandkörner, die aneinander reiben, als nähere sich ein Sandsturm. Die Klosterkirche in Lippoldsberg, erbaut aus in Jahrmillionen zu wuchtigen Steinen gespresstem Sand, wird zum Wüstenort, an dem sich Jakob zum Schlafen niederlegt. So begann die Uraufführung einer musikalischen Inszenierung im Weserbergland, deren Ursprung in Vechta liegt. Hier hatte der Bildhauer Karl Josef Dierkes die Idee zu einer neuen Art von Klangstein, die er mit dem Percussionisten Olaf Pyras aus Kassel weiterentwickelte.

Das Ergebnis begeistert die Zuhörer der Klangnacht in dem eindrucksvollen Kirchenbau aus dem zwölften Jahrhundert. Olaf Pyras' bloße Finger auf dem Altarblock der evangelischen Kirche erzeugen das rauschende Sandrieseln, aus dem im Laufe der einstündigen Musikmeditation "Jakobs Traum" der helle Klang der Kirchenglocken wird.

Klangbeispiel: Singende Steine

Pastor Christian Trappe liest Passagen aus dem Jakob - Text im Buch Genesis. Jakob hat in dieser Nacht einen Traum, er sieht Engel die Himmelsleiter auf und ab steigen. Am nächsten Morgen wird er einen Stein nehmen, um diese "schauerliche", diese "heilige" Stätte, so steht es in der Bibel, kenntlich zu machen.

Eine Frau legt sich auf den Altarblock der Lippoldsberger Klosterkirche, die Ebenen verschieben sich. Die Klangsteine sind Sinnbild des Steins, den Jakob an die Stätte seiner Vision gelegt hat, die Frau ist Jakob, der hier schläft. Zwei Chöre - der Kirchenchor unter Leitung von Waldemar Rumpf und eine Improvisationsgruppe der Göttinger Sopranistin Gundula Bernhold - treten ein in ein Wechselspiel mit dem Gesang der Steine, ein Gesang wie aus der Ewigkeit.

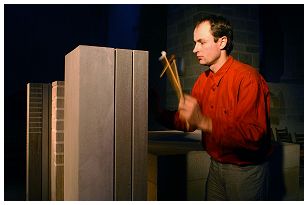

Olaf Pyras

© Dieter Schwerdtle

Olaf Pyras entlockt ihn den vier an den Eckpunkten des Altars angeordneten Klangsteinen aus schlesischem Marmor. An geriffelten Linien zieht der Musiker Holzstäbe, nähert sich dem Geheimnis des Steins, er reibt den Marmor, der zu singen beginnt. Pyras nimmt einen leichten Holzhammer, schlägt den Stein, aus dem Steininneren dringt ein unglaublicher Basston nach außen. Dann streicht der Musiker einen Stab aus Kalksandstein entlang der Kanten - der dunkle Ton löst sich, weicht einem hellen, der in seiner befreiten intensiven Leichtigkeit an ein Harfenspiel erinnert.

Klangbeispiel: Geriebene Steine

Die Sängerinnen und Sänger nehmen - geführt vom Ton des Steins - die Schwingungen auf. Zunächst dissonant, finden sie schließlich zusammen mit dem Kirchenchor zum "Halleluja" des heutigen Gotteslobs. Der Schrecken und die Ehrfurcht Jakobs vor dem Blick in den Himmel hallen von den steinernen Kirchenmauern wider.

Als der Chor am Ende der Inszenierung die Marmorsteine nicht mehr dem Musiker überlässt sondern selbst in seinen Besitz nimmt und den archaischen Urgesang mit Hilfe der Hämmer in vielstimmigen Glockenklang verwandelt, stimmt zur vollen Stunde die Kirchenglocke von St. Georg mit ein. Der Kreis, der Wüstenort und Klosterkirche verbindet, hat sich geschlossen.

Klangbeispiel: Steinglocken