Inzens - die Weihrauchstraße in den Himmel

2. Zur Neurophysiologie des Riechens

Obwohl uns die Nase ständig vor Augen steht, nehmen wir Gerüche kaum bewusst zur Kenntnis und machen uns vor allem keinen Begriff davon. Diese "Bewusstlosigkeit" ist nicht verwunderlich, denn es geht hier um die entwicklungsgeschichtliche Neurophysiologie des Riechens.

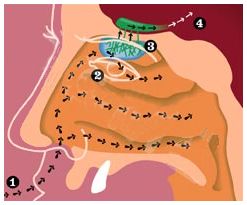

- Geruch steigt in die Nase

- 5.000.000 Riechzellen nehmen den Geruch auf

- Zellen reagieren auf den Geruch

- Nerven tragen die Impulse ins Gehirn, das bis zu 4000 Duftstoffe unterscheiden kann

Wie archaisch der Geruchssinn ist, lässt sich besonders an unserer Nasenschleimhaut erkennen, die eine Reminiszenz aus jenem Feuchtklima darstellt, das in der Frühzeit der Evolution eine so entscheidende Rolle spielte.

Es ist die stoffreiche, aber unübersichtliche Welt der niederen Lebewesen, in der sich der Riechsinn einst entwickelt hat - und ein Teil davon lebt in uns fort.

Die Riechzellen, deren geißelartige Sinneshärchen (Cilien) in die Schleimschicht des Naseninnenraums ragen, sind an ihrer anderen Seite als Nervenzellen angelegt. Sie leiten den Reiz über eine Bündelung im Riechkolben (Bulbus olfaktorius) zur Verarbeitung ins "limbische System" weiter, d.i. ein entwicklungsgeschichtlich ebenfalls sehr alter Bereich unseres Gehirns, von dem aus v.a. sexuelle und emotionale Prozesse gesteuert werden.

Der Geruchssinn ist unser direktester Sinn, der einzige, bei dem unser Zentralnervensystem offen liegt und in unmittelbaren Kontakt zur Umwelt tritt. Mit anderen Worten: Ohne dass wir uns dagegen wehren können, nehmen wir mit dem Atem auch alle in der Luft befindlichen Reize auf und lassen uns von ihnen beeinflussen.

Da die Geruchserkennung genetisch stärker vorprogrammiert ist, als zum Beispiel das Sehen, wird es möglich, anhand von Gerüchen vorbewusst und mit weithin angeborener Sicherheit über genießbar und ungenießbar, über Sympathie und Antipathie, also über Freund und Feind zu entscheiden. Riechen führt zu emotionalen Urteilen, die vernünftiger Argumentation nur bedingt zugänglich sind.

Dazu kommt, dass Gerüche von eindringlicher Realität sind. Riechen ist ein Vorgang stofflicher Durchdringung, der mit der Urdimension des Phagischen, dem Akt des Verschlingens, auf´s engste verwandt ist. Bei Gerüchen kann man nicht den Standpunkt eines Gegenübers, eines "objektiven" Betrachters einnehmen; und so fehlt die Distanz für kognitive Abstraktionen, wie sie erst in Folge der Entwicklung der neueren Fernsinne Hören und Sehen möglich wurden.

[ zurück zu "Rituale" | Übersicht | weiter ]