Inzens - die Weihrauchstraße in den Himmel

7. Weihrauch als "Stallgeruch" der Kirche

In der christlichen Religion - und nicht nur da - ist es vor allem der Weihrauch, mit dem auf künstliche Weise ein neuer Geruchskörper geschaffen wird. Weihrauch hat als überpersönlicher Duftstoff eine entindividualisierende Wirkung, insofern er den charakteristischen Eigengeruch der Menschen überdeckt.

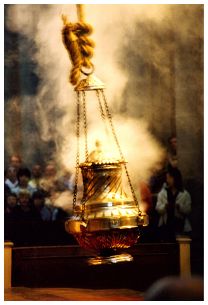

Räucherfass in der

Pilgerkirche

Besonders eindrücklich zeigt sich das am Beispiel der Kirche von Santiago de Compostella, in deren Chor ein überdimensionales Rauchfass freischwingend aufgehängt ist. Der Kirchenraum, auf dessen Emporen nicht selten ganze Pilgerscharen übernachteten, wurde allmorgendlich regelrecht ausgeräuchert, um die nächtlichen Ausdünstungen zu vertreiben.

D.h. die irritierende Vielfalt gegenseitiger geruchlicher Ablenkungen wurde unterbunden, indem man den Raum mit einem eindringlichen, einheitlichen Geruch anfüllte. Die mit dem Riechsinn engverkoppelte Gefühlswelt erfuhr so eine beruhigende Gleichrichtung, welche die Durchführung der gemeinsamen Handlung begünstigte.

Was hier so mechanisch wirkt, hat durchaus tiefere Bedeutung: Das Räuchern macht die Doppelheit aller an der Liturgie beteiligten Menschen und Dinge deutlich: Einerseits sind alle Geschöpfe für sich, vereinzelt, weltlich gebrochen, definitorisch geschieden; andererseits werden alle eins "in Christus".

Durch die Inzensation wird der Übergang von der einen in die andere Wirklichkeit erlebbar. Der Rauch hüllt ein und stellt das Eingehüllte zugleich heraus; so provoziert er eine neue "Sicht" der Dinge.

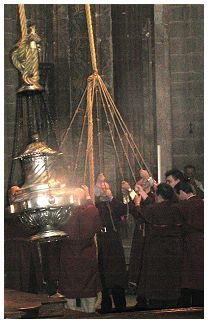

Das "kollektive" Räucherfass

Damit der Gewinn des Kollektivs möglich wird, ist auf der Seite der Individuen jene freiwillige Selbstüberschreitung zu vollziehen, die in der Sprache der Religion "Reinigung" (Purifikatio) heißt. Die Weihräucherung gehört daher zu den Vorbereitungsriten, die stets einen reinigenden Aspekt haben.

Zwar wird Weihrauch an sehr verschiedenen Stellen innerhalb der Liturgie verwendet, jedoch jeweils in einer einleitenden Weise, wie schon der ingressive Fachbegriff "Inzensation" zeigt. Bevor ein weiterer liturgischer Schritt vollzogen wird, wird jeweils das neu hinzutretende Element (Altar, Gemeinde, Evangeliar, Brot und Wein) in Weihrauch gehüllt.

Indem etwas mit Rauch in Berührung gebracht wird, wird es in seiner ursprünglichen Eigenart (zumindest geruchlich) "ausgelöscht" und in eine umgreifende Atmosphäre eingetaucht, wird (zumindest geruchlich) Teil eines größeren Gesamtorganismus. Auch wenn diese Auflösung der Individualität "nur" olfaktorisch erfolgt, ist sie doch keineswegs zu unterschätzen.

Die Geruchshülle, die uns wie eine zweite Haut umgibt, dürfte kaum eine geringere Bedeutung haben als andere "Hautschichten", z.B. unser Kleidergestus oder die Raumgestalt, auf die wir in der Regel viel Aufmerksamkeit verwenden.

Die Einverleibung in weihrauchgeschwängerter Luft ist eine sehr reale Erfahrung, umso mehr als man sich ihr nicht entziehen kann, da die Luft nun einmal "alles füllet" und über den Atem bis ins Innere des eigenen Körpers hineinreicht.

Rituelles Befestigen

des Räuchergefässes

Als ideales "Speichersignal" hat der Geruch nicht nur die Kraft, eine aktuelle Versammlung emotional zu binden, sondern auch Potenzen, um ein diachrones Zusammenziehen von Erfahrungen zu fördern.

Wenn z.B. alle großen Lebenseinschnitte durch Passageriten unter Verwendung von Weihrauch begangen werden, wird es möglich, dass auch diese individuellen Schlüsselerfahrungen im öffentlichen Duft aufgehoben sind.

Vor allem aber werden für das Kollektiv lebenswichtige Überlieferungen (Räume, Gegenstände, Texte, Handlungen) mit dem Weihrauchduft in eine Beziehung gesetzt.

Die Nachhaltigkeit des olfaktorischen Reizes, die sogar über die Zeitspanne des Rituals hinaus fortdauert, kann beim Weihrauch dazu führen, dass er zur bleibenden Repräsentanz eines durch ihn unsichtbar gegenwärtigen "Genius loci" wird.

Das trägt zu der Erfahrung bei, dass auch der Eintritt in einen leeren Kirchenraum als Inzens und Übergang in die überpersonale Wirklichkeit erlebt werden kann.

Durch seinen hohen Wiedererkennungswert erschließt Weihrauch in besonderer Weise das regressive Potential von Religion, das - wie wir in letzter Zeit neu gelernt haben - durchaus seine Berechtigung hat.

Andererseits kann es sein, dass sich infolge einer missglückten religiösen Sozialisation mit Weihrauch traumatische Erfahrungen verbinden. Charles Baudelaire z.B. schrieb:

"Parfüme gibt es frisch wie Kinderwangen, süß wie Oboen, grün wie eine Alm; und andere, die verderbt und siegreich prangen, wie Moschus, Ambra und geweihter Qualm."

Da sich Düfte derart penetrant im Raum verströmen, dass es einer massiven Berührung gleichkommt, können sie nachhaltige "Geruchsaversionen" mit starken körperlichen Abwehrreaktionen hervorrufen. Hier macht sich bemerkbar, dass Gerüche affektiv konnotiert sind: sie evozieren entweder Hinwendung oder Fluchtverhalten.

[ zurück zu "Rituale" | Übersicht | weiter ]