Epiphanias - Heilige Drei Könige

Das älteste Fest, mit dem die Kirche dem Zur-Welt-Kommen Gottes in Jesus Christus gedachte, ist das Epiphaniasfest. Bereits im Anfang des 2. Jahrhunderts, also lange bevor man in Rom das Weihnachtsfest am 25. Dezember beging, feierte in Ägypten die gnostische Sekte der Basilidianer ein Fest der Taufe Jesu am 6. Januar.

Anfang des 4. Jahrhunderts entwickelte sich im ägyptischen Raum ein Geburtfest Jesu am diesen Tag, bei dem aber weniger die Geburt als vielmehr das Bekanntwerden, Jesu Erscheinen in der Welt, im Mittelpunkt stand. Von Nordafrika aus verbreitete sich dieses Fest über Jerusalem, wo es durch Lokaltraditionen aus Bethlehem bereichert wurde, im ganzen Osten des römischen Reiches.

Traum der Könige - Kathedrale Autun - 12.Jh.

Biblische Lesung

Die Weisen aus dem Morgenland (Mt 2,1-12)

Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.

Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte.

Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1): "Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll."

Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete.

Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war.

Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land.

Interpretation

Gegenüber der lukanischen Geburtsgeschichte Jesu, die für das westkirchliche Weihnachtsfest prägend wurde (Kaiser Augustus, Statthalter Quirinius und die Hirten als arkadisches Motiv), hat die Weihnachtsgeschichte des Matthäus mit den orientalischen Motiven "Stern, Traum und Weise" die Ostkirche geprägt.

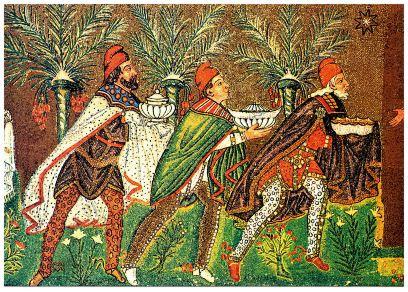

Das Wort, das Luther mit "Weise" widergibt, heißt im griechischen Bibeltext "magoi", also Magier. Konkret darf man sich die Weisen wohl als Astrologen vorstellen. Sie sind Sterndeuter und kommen aus Babylon, dem Ursprungszentrum astronomisch-astrologischen Denkens. In der frühen christlichen Kunst werden sie noch als persische Priester dargestellt.

Mosaik aus Ravenna - 6.Jh.

Als priesterliche Gestalten sind die drei Weisen auf der Suche nach Wahrheit. Der Evangelist Matthäus, der die Geschichte überliefert hat, baut sie bewusst als Kontrast zu den jüdischen Schriftgelehrten auf: Die Schriftgelehrten kennen zwar die biblische Verheißungen, sind aber so eingesponnen in ihre Bücherwelt, dass die eintretende Realität sie nur stört. Die fremden Priester hingegen sind wirklich Suchende, die sich aufmachen und bereit sind, die Grenzen ihres bisherigen Vorstellungshorizontes zu überschreiten.

Mit dieser Einschätzung wird der Evangelist Matthäus den Schriftgelehrten nicht gerecht und hat sehr beigetragen zu der verhängnisvollen Abwertung des Judentums.

Die verzerrte Sichtweise des Matthäus wird allein verständlich aus der Situation der Ablösung des Christentums aus dem Schoß der jüdischen Kultgemeinschaft - eine Trennungssituation, die nicht ohne Konflikte abging.

Das Christentum hat früh die Erfahrung gemacht, dass das Evangelium Jesu außerhalb der religiös geprägten Welt Israels leichter Aufnahme fand. Die Apostel, die ja selbst alle Juden waren, gingen bald über die ihnen vertrauten Grenzen hinaus und wandten sich Menschen anderer Kulturen zu.

Diese Öffnung nimmt Matthäus in seiner Geschichte von den drei Magiern vorweg: Für ihn waren die fremden Wahrheitssucher von Anfang an dabei. Und am Ende seines Evangeliums lässt Matthäus Jesus sagen: "Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker." (Mt 28,19)

Das Christentum hat schon ganz zu Anfang den Sprung gewagt von einer nationalen, zu einer globalen Bewegung. Und es sind bis heute die Sternstunden der Christentums, wenn die Kirche bereit ist, sich fremden Vorstellungswelten zu öffnen und sie zu integrieren.

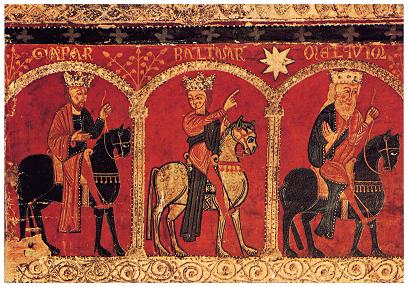

Drei Könige zu Pferd - Barcelona - 13. Jh.

Seit dem 10. Jahrhundert erscheinen die drei Weisen als Könige. Da die matthäische Weihnachtsgeschichte ohnehin ins königliche Milieu hineinspielt (Herodes, neugeborener König der Juden) lag die Verwandlung der ohnehin anstößigen Magier nahe. Dazu kommt der Einfluss eines Bibeltextes, der regelmäßig in der Epiphanias-Liturgie gelesen wurde:

Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen

und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.

Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken,

die jungen Kamele aus Midian und Efa.

Sie werden aus Saba alle kommen,

Gold und Weihrauch bringen

und des HERRN Lob verkündigen. (Jes 60, 3.6)

Als Ergänzung zu den Hirten wurden die drei Könige im Mittelalter zu einem Herrscher-Ideal aufgebaut: Ein christlicher Regent sollte nicht - wie Herodes - nur auf den eigenen Machterhalt bedacht sein, sondern mit seinen Gaben dem schutzlosen Menschen dienen. Nachdem es Reinald von Dassel gelang, die offiziellen Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln zu holen, wurde die Wallfahrt zu ihrem Schrein fester Bestandteil des Aachener Krönungsrituals.

Drei-Königs-Schrein im Dom zu Köln

Die Anzahl der Magier wird in der Bibel nicht erwähnt, sie läßt sich nur indirekt von der Dreizahl der Geschenke herleiten. Aber die märchenhafte Zahl Drei hat stets dazu angeregt, die drei Weisen als Repräsentanten der ganzen Menschheit darzustellen. Im vorliegenden Bild werden sie als Vertreter der drei Lebensalter gezeigt:

- alter Mann mit weißem Bart: Melchior

- Erwachsener mit braunem Bart: Kaspar

- bartloser Jüngling: Balthasar

Später wurden die ursprünglich aus Persien stammenden Weisen auch auf die drei damals bekannten Erdteile verteilt: Afrika, Asien, Europa. Die älteste Darstellung des uns so vertrauten Motivs, bei dem der dritte Weise als Mohr erscheint, stammt aus dem 15.Jh.

Die Welt als Kleeblatt mit Jerusalem in der Mitte

Symbol

Stern

Der Stern, den die Weisen im Osten haben aufgehen sehen, mag ein literarischer Hinweis auf die Erfüllung einer biblischen Verheißung sein: "Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen..." (4. Mose, 24,17).

Oder aber der Stern von Bethlehem birgt die Erinnerung an eine seltene Planetenkonstellation, die sich im möglichen Geburtsjahr Jesu (7 v.Chr.) ergab. Wie erstmals Johannes Kepler berechnete, liefen die Bahnen der beiden Planeten Jupiter und Saturn in diesem Jahr so aufeinander zu, dass sie von der Erde aus betrachtet, fast wie ein einziger heller Stern aussahen.

Gedicht

Der Stern

Sternrosette - Kirche Arenborn

Nachts erwachen und mit herrlichem Erschrecken

hell im Fenster einen Stern entdecken

und um ihn die sichre Angst verlassen,

wie Kolumbus nach dem Steuer fassen,

und gehorsam wie aus Morgenland die Weisen

durch die Wüste in die Armut reisen,

und im Stern des Engels Antlitz schauen:

wie ein Hirt zu Bethlehem vertrauen.

Christine Busta

Brauchtum

Sternsingen

Sternsingen ist ein Brauch mit ökumenischer Weite. Es findet am Tag des orthodoxen Weihnachtsfestes statt. Es wird vor allem in katholischen Regionen praktiziert, wo ist die Sternsingerbewegung in den letzten Jahrzehnten zur weltweit größten Hilfsaktivität von Kindern für Kinder geworden ist.

Evangelisch ist der Brauch insofern, als er eine biblische Grundlage hat: Das Sternsingen ist eine Möglichkeit, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland auf "offener Straße" aufzuführen, sie zu aktualisieren und lebendig zu halten.

So gibt es inzwischen auch evangelische Gemeinden, in denen das Sternsingen praktiziert wird. Das sollte freilich in ökumenischer Absprache und nicht in Konkurrenz zueinander geschehen. In Lippoldsberg wird die Aktion von der katholischen Gemeinde organisiert, während im kleinen Filialdorf Gewissenruh der evangelische Kindergottesdienst zum Sternsingen aufruft.

Sternsinger in Gewissenruh

Die Sternsinger-Aktion ist bei uns mit einer Sammlung für "Brot für die Welt" verbunden, was sich bei den fremdländischen Weisen nahelegt. Oft bekommen auch die Kinder - ähnlich wie bei anderen Heischegängen - noch Süßigkeiten zugesteckt. Aber auch ohne dies macht das Verkleiden und Herumziehen den Kindern Spaß in jenem Ferienrest, der nach den großen Festen sonst keine Höhepunkte mehr bietet.

In einem Dörfchen wie Gewissenruh ist es möglich, alle Haushalte am 6.Januar zu besuchen. Der Sternträger klingelt und die Gruppe der Könige (ggf. begleitet von Engelchen) baut sich vor der Tür auf. Sobald geöffnet, wird beginnen die Sternsinger mit einem Lied, an das sich gereimte Verse anschließen.

Die meisten Hausbewohner nehmen die Sternsinger sehr freundlich auf; einige bleiben sogar extra zuhause, um die Kinder nicht zu verpassen. Oft wird auch gewünscht, dass der Neujahrssegen mit Kreide an die Tür geschrieben wird:

Caspar + Melchior + Balthasar

Christus Mansionem Benedicat

Christus segne dieses Haus

Praktische Anleitung zum Sternsingen »»

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]