Septuagesimä - 3. Sonntag vor der Passionszeit

Der lateinische Name "Septuagesimä" bedeutet "70 Tage" vor Ostern. Seit dem 6. Jahrhundert wurde der Passionszeit noch eine Vorfastenzeit vorangestellt, deren verbindendes Motiv die Entscheidung zur Nachfolge Christi ist. Eventuell spielte diese drei Sonntage umfassende Zeitspanne eine besondere Rolle bei der Unterweisung der Taufbewerber, deren Taufe zu Ostern anstand.

Heute ist die Abgrenzung als besondere Zeit nicht mehr plausibel, und es gibt Überlegungen, diese drei Sonntage der Epiphaniaszeit zuzuschlagen.

Evangelium

Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16)

Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg.

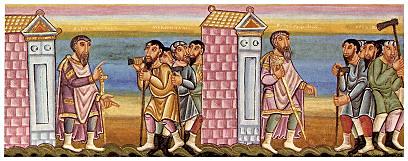

Die Arbeiter im Weinberg - Sequenz 1

Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin.

Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde

und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da?

Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt.

Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg.

Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen.

Die Arbeiter im Weinberg - Sequenz 2

Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen;

und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen:

Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben.

Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin?

So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.

Die Arbeiter im Weinberg - Sequenz 3

Interpretation

Es geht nicht gerecht zu in der Welt. Auch wenn wir Menschen uns durchaus bemühen, bessere Verhältnisse zu schaffen, erfüllt sich diese Sehnsucht nie ganz. Mit allem, was wir tun, schaffen wir zugleich immer auch neues Unrecht.

Die religiösen Traditionen versuchen, einen Ausweg aus diesem Dilemma zu weisen. Mose rät mit dem letzten seiner zehn Gebote: "Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat." Der neidische Blick auf den Nachbarn bringt nichts, das eifersüchtige Abzählen zieht nur runter.

Auch Jesus will mit seinem Gleichnis gewohnte Denkmuster aufbrechen: Der Besitzer des Weinbergs (Gott) handelt nicht gerecht, - im Sinne kalt berechnender Gleichbehandlung -, aber dennoch richtig. Es sind nicht alle gleich, und es brauchen nicht alle das Gleiche, aber - und darum geht es in diesem Gleichnis - alle sollen genug zu Leben haben.

Man braucht mehr als eine Krämerseele, um mit dem lebendigen Gott zurechtzukommen. Es ist naiv zu denken, wir lebten von dem, was wir verdienen. Wir alle leben von dem, was uns geschenkt wird. Jesus fordert die Menschen heraus, selbst wie Gott zu handeln, wenn er sagt: "Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon." (Lk 16.9)

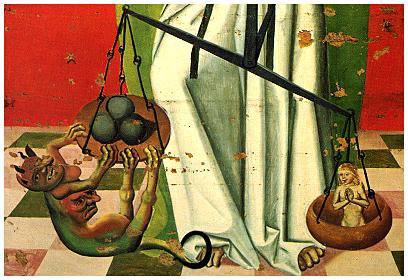

Detail des Michaelsbildes aus Gotland: Ungleiche Waagschaalen

Gedanken

Reich wird man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß. Und es könnte sein, dass die Menschheit reicher wird, indem sie ärmer wird, und gewinnt, indem sie verliert. Immanuel Kant

Gebet

Gott, von deiner Liebe leben wir alle,

und doch teilen wir die Menschen ein

in solche, die viel, und solche, die wenig leisten,

in solche, die mehr, und solche, die weniger taugen.

Durchkreuze unsere Einteilungen

und lass uns danach fragen,

wer Zuwendung und Güte braucht.

Von deiner Liebe leben wir, Gott.

Wir berechnen, was wir verdient haben

an Zuwendung und Wohlergehen,

was uns geschuldet wird an Anerkennung und Verständnis,

wie oft wir zu kurz kommen im Vergleich zu anderen.

Mach einen Strich durch unsere Rechnungen

und lass uns erkennen:

Von deiner Liebe leben wir, Gott.

Unsere Rangordnungen überwinde,

damit unser Herz sich auch für den Letzten öffne.

Und wenn wir von der Höhe unserer Selbstüberschätzung herabstürzen,

fange uns auf mit deiner Güte.

Dann sind wir erlöst,

weil wir nicht mehr beweisen müssen,

wie stark und bedeutend wir sind.

Wir sind erlöst,

weil wir Frieden machen können mit unserer Schwachheit.

Denn deine Barmherzigkeit schenkt uns Flügel,

und von deiner Liebe leben wir, Gott.

Bernhard Scholz

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]