20. Sonntag nach Trinitatis

Gottes Gebote

Mose empfängt die 10 Gebote -

Julius Schnorr v. Carolsfeld

Der 20. und der 18. Sonntag nach Trinitatis sind demselben Thema gewidmet. Für diesen Sonntag entziehen wir uns dem gewohnten Schema der vorhergehenden und betrachten ausschließlich die 10 Gebote, wie sie von Mose übermittelt sind.

Die in Gebote gefassten Lebensregeln sind immer zwei Gefahren ausgesetzt:

Zum einen werden sie ignoriert (und man wundert sich, wenn sich das Leben rächt); zum andern werden sie zu ehernen Gesetzen hochstilisiert, an deren gnadenloser Heiligkeit das Leben zerbricht.

Man muss sich jeweils neu bemühen, die Gebote von ihrem inneren Anliegen her zu verstehen.

"Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig." (2.Kor 3,6)

Lesung mit Interpretationsansätzen

Die Zehn Gebote (2.Mose 20,2-17)

I.

Ich bin der Herr, dein Gott...Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.

Der Monotheismus, also der Glaube, dass es (nur) einen Gott gibt, ist ein anspruchsvolles Prinzip. Es bewahrt uns davor, die Welt zu zerreißen (z.B. in gute und böse Mächte), und fordert uns immer wieder heraus, auch die widersprüchlichsten Erfahrungen in unserem Leben zu integrieren. An den einen Gott zu glauben, heißt an die Liebe zu glauben - den Zusammenhang aller Dinge zu suchen.

II.

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! ...

Der Glauben an den einen Gott führt zwangsläufig zu einer radikalen Ablehnung möglicher Gottesbilder. Wenn Gott so groß ist, dass er alles umfasst, dann würde jede Festlegung auf eine konkrete Gestalt seine geheimnisvolle Weite einschränken. Jedes Bild wäre zu klein gedacht, kann nur einen Götzen zeigen.

Das Bilderverbot hat im Laufe der Geschichte wiederholt Bilderstürme entfacht. Freilich gehen solche gewaltsamen Zerstörungen aller gemalten oder plastischen Bilder an der erkenntniskritischen Tiefe dieses Gebots vorbei. Denn die geforderte Zurückhaltung schließt jede gedankliche Vorstellung oder Definition von Gott und der Welt ein.

Andererseits sind wir nur selten (in sog. Gipfelerfahrungen) zu einem voraussetzungsfreien Welterleben fähig, und nur wenigen Menschen (Mystikern) gelingt es, ihre punktuellen Erleuchtungserlebnisse in eine dauerhafte Weltsicht zu überführen. Da wir meist nicht anders als in Bilder denken können, tun wir aber gut daran, uns zumindest bewusst zu halten, dass all unsere Vorstellungen vorläufig sind. Irgendwann müssen wir sie überschreiten und hinter uns lassen - auf unserem Weg zu Gott.

III.

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.

Dieses Gebot wird traditionell als ein Verbot des Fluchens verstanden. Es geht aber dabei um viel mehr: Die Autorität des Heiligen darf nicht für eigene kleine, und darum unheile Ziele vereinnahmt werden. Wenn das geschieht, z.B. in der Politik, hat das in der Regel verheerende Folgen.

IV.

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt...

Das kleine Volk Israel hat zunächst dem römischen Reich, später der Welt einen freien Wochentag geschenkt. Eine solche Praxis hätte sich kaum durchgesetzt, wenn nicht die rhythmische Unterbrechung der Arbeit dem menschlichem Wesen zutiefst entspräche.

Heute wird diese humane Errungenschaft bedroht: Zum einen durch Wirtschaftsinteressen, die nicht am Menschen, sondern an Maschinenlaufzeiten orientiert sind; zum anderen durch ein Freizeitverhalten, das die "lange Weile" von Mußestunden fürchtet und sie mit Freizeitangeboten auszufüllen sucht.

Freie Zeit bleibt aber nur frei, wenn wir uns - auf welche Weise auch immer - der geheimnisvollen Weite Gottes öffnen.

V.

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir's wohl ergehe und du lange lebest auf Erden.

Das Elterngebot wurde gern als ein K.O.-Argument gegen aufmüpfige Jugendliche missbraucht. Ursprünglich - in einer Zeit ohne staatliche Sicherungssysteme - wurde damit eher ein Generationenvertrag eingefordert, der zur Hilfe gegenüber Altgewordenen verpflichtete. Faszinierend ist, wie beim Nachdenken über diese wenige Worten die Schicksalsgemeinschaft der drei Generationen (Kinder, Eltern, Großeltern) bewusst wird.

VI.

Du sollst nicht töten.

Dieses Gebot, das so unmittelbar einleuchtet, lässt sich - streng genommen - nicht einhalten. Denn alles Leben lebt von anderem Leben. Indem das Gebot trotzdem in dieser eindeutigen Klarheit formuliert ist, fordert es einen bewussten und überaus achtsamen Umgang mit dem höchsten Gut, das uns anvertraut ist.

VII.

Du sollst nicht ehebrechen.

Eine Ehe stabilisiert das Beziehungsgeflecht von Mann und Frau und damit auch das Lebensumfeld gemeinsamer Kindern, was grundlegend für eine heilvolle seelische Entwicklung sein kann.

Während die alttestamentliche Auslegung dieses Gebots zumindest dem Mann ein Recht auf Scheidung zugesteht, äußert sich Jesus hierzu schärfer (und gleichberechtigender):

"Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe; und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen andern, bricht sie ihre Ehe." (Mk 10,11 f.)

Und noch radikaler: "Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen." (Mt 5,28)

Jesus ist es offenbar wichtig, klarzumachen: Wenn Vertrauen zerstört wird, werden Menschen tief verletzt. Es ist eine Illusion, zu glauben, dies könne irgendwie "gerecht", also ohne Schuld geschehen.

Andererseits erweist sich Jesus in der Geschichte von der Ehebrecherin viel verständnisvoller als seine Zeitgenossen. Selten wird deutlicher, dass der Sinn von Geboten ist, Leben zu schützen und nicht zu töten. (Joh 8,3 ff.)

VIII.

Du sollst nicht stehlen.

Wenn mit diesem ebenfalls unzweideutigen Gebot Diebstahl verworfen wird, heißt das nicht, dass damit der Privatbesitz unter göttlichen Schutz gestellt sei. Immerhin leitet sich unser Wort "privat" von dem lat. "privare" ab, was "rauben" bedeutet. Vor Gott, dem Ursprung aller Dinge, kann niemand irgendwelche Eigentumsrechte beanspruchen.

Allerdings wird das Unrecht in der Regel nur noch größer, wenn man mit Gewalt versucht, sich fremden Besitz selbst anzueignen. Jesus lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von dem Glauben an materielles Glück und damit aus der Spirale des Unrechts heraus:

"Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon." (Lk 16,9).

"Geh hin und verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben." (Mt 19,21)

Himmel ist hier ein Bild für die Dimension der unsichtbaren, aber letztlich wesentlichen, lebensentscheidenden Dinge.

IX.

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

Ursprünglich zielt das Gebot auf die Verhinderung von Falschaussagen vor Gericht. Aufgrund des Fehlens anderer Beweisverfahren reichte die übereinstimmende Aussage zweier Zeugen zur Verurteilung. Mittels abgesprochener Zeugensaussagen konnte man leicht einen Unschuldigen ins Unheil stürzen.

Aber auch losgelöst von einer Prozesssituation ist die Verfälschung von Wahrheit ein Problem, das sich gerade auch für den Täuschenden als Falle erweist. Lügen ist im Grunde immer ein Vermeidungsverhalten, das die dahinterliegende Angst anwachsen lässt und die Lebensenergie blockiert.

X.

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was sein ist.

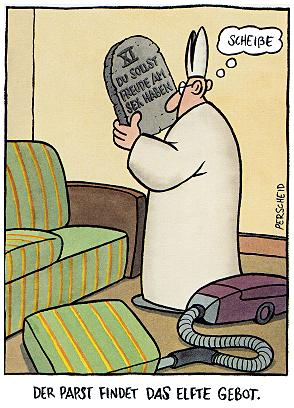

Das "11. Gebot"

Thematisch verwandt mit dem 8. Gebot, liegt der Akzent hier nicht auf dem Problemkreis von Unrecht und äußerer Gewalt, sondern auf der inneren Unfreiheit, die sich in Besitzgier und Neidgefühlen äußert. "Gier" wird auch im Buddhismus als grundlegende Fehleinstellung und Ursache menschlichen Leidens erkannt. Ein Beispiel, wie man vom (eigenen) Besitz "besessen" sein, kann gibt Jesus mit der Geschichte vom reichen Jüngling (Mk 10, 17 ff.).

Übrigens: Weil die Elf

die Zehnzahl der Gebote

überschreitet, gilt sie

als "Zahl der Narren".

Doch auch die Narren

haben ihre Art,

die Wahrheit zu sagen.

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]