Allerseelen - Totensonntag

Grabfund am Yam Kinneret

Galiläischer See

Wenn Archäologen bei ihren Ausgrabungen auf Gräberspuren stoßen, können sie sicher sein, dass an dem betreffenden Ort einmal Menschen gelebt haben. Die Bestattung von Toten gehört zum Wesen des Menschseins und hat schon in den frühesten Kulturen rituelle Formen hervorgebracht. In ihnen kommt die Würde des Einzelnen zum Ausdruck.

In unseren modernen Gesellschaften jedoch wurde mit dem Tod auch die Trauerkultur sehr zurückgedrängt. Die meisten Menschen haben kaum noch praktische Erfahrung im Umgang mit Toten, die Sorge für den Leichnam wurde an professionelle Krisenagenten deligiert und handlungsleitende Bräuche (wie z.B. das Trauerjahr) schwinden mehr und mehr.

Grabverzierung

Nikolaifriedhof Görlitz

Obwohl diese Entwicklung weiter fortschreitet, macht sich inzwischen auch ein Umdenken bemerkbar: Die psychologische Notwendigkeit von Trauerprozessen wurde erkannt; und es wächst wieder die Einsicht, dass rituelle Formen von Bestattung und Totengedenken einen wichtigen Beitrag dazu liefern können.

Das Christentum zeichnete sich seit jeher durch besondere Sorgfalt im Umgang mit den Toten aus. Neben der Errichtung von Friedhöfen und der Durchführung von Bestattungen gehört dazu auch der Totengedenktag im November. Dieser jährliche Gedenktag ermutigt dazu, sich bewußt den eigenen unabgeschlossenen Trauerprozessen zu stellen, was sich in der grauen Zeit der fallenden Blätter und stürmischen Winde auf natürliche Weise nahezulegen scheint.

Wurzeln des Totengedenkens

Die Wurzeln des herbstlichen Totengedenkens reichen zurück in vorchristliche Traditionen. Die Kelten feierten am 1. November das wichtigste ihrer vier Hauptfeste: ein kombiniertes Erntedank- und Neujahrsfest namens "Samhain".

Einerseits genoß man die erwirtschafteten Vorräte (viele Traditionsrezepte zeugen noch davon), andererseits ging auch spürbar etwas zuende. Der Hauch der Vergänglichkeit durchwehte die Welt - und brachte die Vorstellung hervor, dass die Grenze zwischen dem Totenreich und der Welt der Lebenden an "Samhain" aufgehoben sei. Das Herumspuken chaotischer Jenseitsgestalten wurde mit Maskeraden in Szene gesetzt, während die keltischen Priester (Druiden) nächtens große Feuer entzündeten, um die Geister der Toten wieder zu bannen.

Als in England und Irland des 8.Jahrhunderts ein keltisch geprägtes Christentum in Blüte stand, versuchten christliche Priester die beunruhigenden Schatten des Totenreichs auch dadurch im Zaum zu halten, dass sie ihnen die Lichtgestalten des christlichen Glaubens entgegensetzten. Sie verlegten das damals schon sehr viel ältere Allerheiligenfest auf den 1.November. So wandelte sich "Samhain" allmählich zu "Hallowe´en" (eig. "All Hallows Eve" = Allerheiligen-Abend).

Liturgisches Brauchtum

Allerseelentag

Anfang des 11. Jahrhunderts lagerte sich wiederum ein Totenfest an den Allerheiligentag an. Odilo, Abt des französischen Klosters Cluny, das sich in besonders intensiver Weise der Aufgabe des Totengedenkens angenommen hatte, erkannte die seelsorgliche Notwendigkeit, einen Tag des Gedächtnisses aller Verstorbenen zu stiften. Dieser Feiertag hatte einen insofern charitativen Aspekt, weil auch der Seelen gedacht wurde, die nicht zur Mönchsgemeinschaft gehörten und sich auch keine Messopferstiftungen o.ä. leisten konnten.

Gabriel und Raphael - Seelenführer

Es entstand der Allerseelentag (2.Nov.), der in fließender Fortsetzung des Allerheiligenfestes gefeiert wurde.

"An Allerheiligen nach dem Kapitel erhielten, wie am Gründonnerstag, alle des Weges daherkommenden Armen eine Mahlzeit mit Brot und Wein. Abends wurden alle Glocken geläutet. Die Totenvigil wurde nach Art eines Hochfestes mit drei Nokturnen und mit neun Lesungen, begangen. Mehrere Psalmen wurden zusätzlich gesungen. Feierlich, den Tractus von zwei Mönchen gesungen, beging man an Allerseelen die Morgenmesse für die Toten. ... Mehrere Psalmen wurden zusätzlich in das Stundengebet des Allerseelentages aufgenommen." (s.Joachim Wollasch: Cluny. Licht der Welt. S. 122-123)

Der neue Feiertag traf offenbar ein Bedürfnis, denn er breitete sich auch über die Cluny unterstehenden Klöster rasch aus. Noch im 11. und 12. Jahrhundert war es von Mailand bis Lüttich geläufig; im 14.Jh. erreichte es Rom.

Ein Gräbergang am Nachmittag des Allerheiligenfestes ist seit 1578 bezeugt - wahrscheinlich ist der Brauch aber viel älter. Die Gräber werden vorab gepflegt. Ein eindrücklicher Brauch sind die "Seelenlichter", die am Vorabend auf allen Gräbern entzündet werden und über den Allerseelentag brennen. Nach einer Andacht für die Toten zieht die Gemeinde in Prozession zum Friedhof, wo die geschmückten Gräber gesegnet werden. (Herrmann Kirchhoff: Christliches Brauchtum im Jahreskreis, S.255)

Seelenlicht - Friedhof Lippoldsberg

Dass die evangelische Kirche ihr Totengedenken von diesen alten Traditionen abgekoppelt hat, ist auf Friedrich Wilhelm III. von Preußen zurückzuführen. Er legte 1816 (unter dem Eindruck der Opfer der Befreiungskriege) den Totensonntag auf den Letzten Sonntag des Kirchenjahres. Keine besonders glückliche Wahl, denn seither endet das evangelische Kirchenjahr - durchaus unchristlich - in Moll.

Liturgiker haben schon oft darauf hingewiesen, dass die "Passionszeit des Herbstes" mit ihren dunklen Themen (Volkstrauertag, Bußtag, Totensonntag) eigentlich nach einem hellen Schlußakkord verlange (so wie auf Karfreitag das Osterfest folgt). Aber alle Versuche, den "Totensonntag" in einen hoffnungsfrohen "Ewigkeitssonntag" umzuwandeln, blieben vergeblich. Zu vital ist das Interesse an einem Tag der trauernden Rückbesinnung.

Ob es hingegen - im Zeitalter der ökumenischen Annäherungen - irgendwann einmal möglich wird, das Totengedenken auf den alten Termin Anfang November zurückzuverlegen, bleibt abzuwarten. Bemerkenswert ist immerhin, dass in den letzten Jahren viele Kirchengemeinden wieder einen Lichterbrauch in die Liturgie des Totengedenkens aufgenommen haben: Bei der Verlesung der verstorbenen Gemeindeglieder "kann als Zeichen der Erinnerung für jeden Namen eine Kerze brennen oder jeweils angezündet werden" (Agende I der EKKW, S.457).

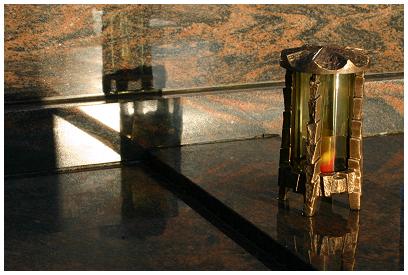

An der Netzer Kirche ist diese mittelalterliche Totenlaterne zu sehen. Wenn ein Verstorbener in der Grabkapelle aufgebahrt ist, brennt hier ein Licht.

Gedicht

Allerseelen

Stell´auf den Tisch die duftenden Reseden,

Die letzten roten Astern trag herbei

Und laß uns wieder von der Liebe reden

Wie einst im Mai.

Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke,

Und wenn man´s sieht, ist es mir einerlei,

Gib mir nur einen Deiner süßen Blicke

Wie einst im Mai.

Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe,

Eintag im Jahr ist ja den Toten frei,

Komm an mein Herz, daß ich die wieder habe

Wie einst im Mai.

Hermann von Gilm

Empfehlenswert: Roman von Cees Notheboom - Allerseelen

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]