Palmsonntag - Palmarum

6. Sonntag der Passionszeit

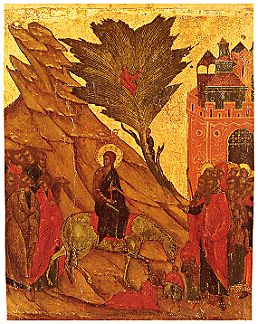

Jesu Einzug in Jerusalem

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche (von althochdeutsch "kara" = Klage, Kummer, Trauer) oder auch: die "Heilige Woche" (Kar- und Ostertage). Der Osterfestkreis geht jetzt seinem Höhepunkt entgegen.

Am Palmsonntag wird an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Alle Evangelisten berichten von dem ganz Jerusalem bewegenden Ereignis.

Evangelium

Jesu Einzug in Jerusalem (Joh 12,12-16)

Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel!

Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht (Sach 9,9): Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.

Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte.

Interpretation

Jesus inszeniert seinen Einzug in die Hauptstadt als paradoxes Spiel mit der Macht. Auf dem Höhepunkt seines öffentlichen Wirkens hat er zwar kein Amt inne, aber die Menschen auf seiner Seite. Nun möchten sie ihn zum König erheben - und damit ihre Eigenverantwortung an ihn abgeben. Mit ihrem Stoßgebet "Hosianna" machen sie Jesus zum Gegenstand der Verehrung, aber er möchte, dass sie seinen Weg selbst gehen.

Jesus antwortet den Menschen in der Sprache der Symbole. Er nimmt die ihm dargebotene Rolle an, aber enttäuscht sogleich alle falschen Erwartungen. Indem er sich nicht auf ein Kamel oder ein Pferd setzt, sondern den Esel, das demütige Lasttier, als Wappentier wählt, widerspricht er der tief im Menschen verankerten Fixiertheit auf Größe, Glanz und sichernde Gewalt. Ein Königtum, das auf institutionelle Macht gegründet ist, wird die Menschen notwendig stets unterdrücken.

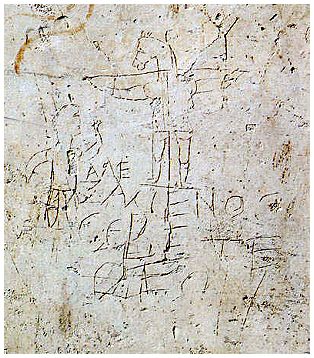

Alexamenos betet seinen Gott an

Jesus geht es um etwas anderes. Der wirkliche König, die wahrhaft freie Persönlichkeit, ist arm und frei von der Bindung an Besitz. Und er ist ein Gerechter und ein Helfer, der mit dem Leben aller verbunden ist. Es geht ihm nicht darum, sich die Welt zu unterwerfen und sie verändern, sondern darum, die Welt zu lieben. Nur solche Liebe verändert die Welt.

Auf dem römischen Hügel Palatin wurde dies Graphiti, eine Ritzzeichnung, gefunden, die aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus stammen dürfte. Sie stellt ein Kreuz dar, an dem ein Mann hängt, dessen Kopf der eines Esels ist. Daneben ein Mensch, der seine Hand betend zum Kreuz hin erhebt. Darunter steht in griechischen Buchstaben: "Alexamenos betet seinen Gott an".

Lied

Dein König kommt in niedern Hüllen EG 14

1. Dein König kommt in niedern Hüllen,

ihn trägt der lastbarn Es'lin Füllen,

empfang ihn froh, Jerusalem!

Trag ihm entgegen Friedenspalmen,

bestreu den Pfad mit grünen Halmen;

so ist's dem Herren angenehm.

2. O mächt'ger Herrscher ohne Heere,

gewalt'ger Kämpfer ohne Speere,

o Friedefürst von großer Macht!

Es wollen dir der Erde Herren

den Weg zu deinem Throne sperren,

doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.

3. Dein Reich ist nicht von dieser Erden,

doch aller Erde Reiche werden

dem, das du gründest, untertan.

Bewaffnet mit des Glaubens Worten

zieht deine Schar nach allen Orten

der Welt hinaus und macht dir Bahn.

Brauchtum

Palmsonntagsprozessionen

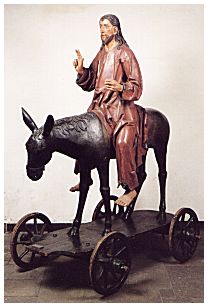

Christus auf dem Palmesel - um 1500

Wie jeder feierliche Gottesdienst mit einem Einzug beginnt, so wird die Heilige Woche mit einer Einzugsgeschichte eröffnet. Mancherorts wird das zentrale Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem in einer Palmprozessionen nachgestaltet. Im Mittelalter wurde dabei oft ein hölzener Esel mit einer darauf sitzenden Christusfigur mitgeführt: Sinnbild der Armut und Machtlosigkeit Jesu.

Einem besonders sinnfälligen Requisit dieser Prozessionen verdankt dem Sonntag seinen Namen. Bereits im alten Ägypten waren Palmwedel Symbol für ewiges Leben und wurden bei Beerdigungen getragen und den Mumien aufgelegt. Noch heute findet man auf Särgen und Todesanzeigen das Palmsymbol. In der christlichen Tradition sind sie Ausdruck der Hoffnung, dass Leid und Tod in der Auferstehung überwunden sind.

Traditioneller Palmstock

Da es hierzulande keine Palmen gibt, werden Buchsbaum, Stechpalmen, Haselnuss- oder Weidenzweige als Palmwedel verwendet. Die Gestaltungsfreude kann hier phantasievolle Blüten treiben. In Bayern und Österreich werden die Zweige zu meterlangen Stabgebinden gesteckt, deren Spitze oft von einem Hahn gekrönt wird. Zuweilen wird auch essbarer Schmuck (Äpfel, Gebäckringe) eingebunden, der nach dem Gottesdienst gemeinsam verzehrt wird.

Die gesegneten Zweige werden mit nach Hause genommen, wo sie als Schutzzeichen (apotropäische Wirkung) oder einfach als Frühlingsboten aufgehängt werden. Oft werden sie hinter das Kruzifix gesteckt. Zum Teil werden die Zweige auch verbrannt und die Asche wird für den Aschermittwoch des nächsten Jahres aufbewahrt.

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]