Pfingstmontag

Der Pfingstmontag wird als staatlicher Feiertag derzeit von der katholischen Kirche gefährdet. Da sie Pfingsten bloß als Abschluss der Osterzeit versteht, hat sie kein vitales Interesse, das Fest des Geistes mit dem 2. Feiertag als eigenständigen Schwerpunkt neben Weihnachten und Ostern aufzuwerten.

Eine fatale Einschätzung, die der Kirche einen Teil ihrer Zukunftsfähigkeit raubt. Denn das Symbol des Heiligen Geistes besitzt ein großes Entwicklungspotential. Während unsere mobile Moderne sich mit den alten starren Gottesbilder schwer tut, ist die Suche nach "Spiritualität" zum Trend geworden, der sich auch außerhalb der religiösen Organisationen Bahn bricht.

Aber auch in der Kirche lebt der "Pfingstgeist" auf. Während wir in unserer eurozentrischen Perspektive Kirche als rückläufige Institution erleben, hat das Christentum weltweit im 20. Jahrhundert eine Wachstum erfahren, "das einzigartig ist in der Kirchengeschichte, eingeschlossen die ersten Jahrhunderte der Kirche". Dabei sind es vor allem die Pfingstkirchen, die Mitglieder gewonnen haben "von Null auf beinahe 500 Millionen in weniger als einem Jahrhundert."

(Walter J.Hollenweger: Charismatisch-pfingstliches Christentum. Göttingen (V&R) 1997, S.13)

Mag das Frömmigkeitsprofil dieser jungen Kirchen zuweilen psychologisch problematisch sein, so zeigt die Tendenz doch, dass die traditionellen Kirchen im Bereich erfahrener und gelebter Spiritualität viel schuldig bleiben.

Ich werde von meinem Geist ausgießen

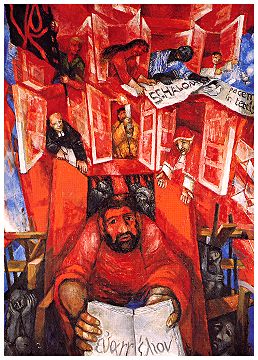

Pfingsten - Sieger Köder

Nun ist religiöse Erfahrung nicht "machbar", und man muss der Versuchung widerstehen, "den Geist auf Flaschen zu ziehen" und zu verkaufen. Aber es ist sicher an der Zeit, dass die Kirchen sich öffnen und dem religiösen Eigensinn der Gläubigen nicht nur mit Misstrauen und Besserwisserei begegnen.

Vielleicht wird, nachdem das erste Jahrtausend die göttliche Herrschaft Christi betont hat und das zweite Jahrtausend den Blick auf die menschliche Existenz des leidenden Jesus gelenkt hat, das dritte Jahrtausend eine "Zeit des Heiligen Geistes" werden.

In jedem Fall gibt es infolge der Globalisierung keine Alternative zu einem ökumenischen Miteinander der Konfessionen und auch der Religionen. Dazu braucht es Geist, der in den verschiedensten Traditionen das Verbindende zu erkennen vermag. Veni Creator Spiritus. Komm Schöpfer Geist.

Biblische Lesung

(Apg 2, 5-13)

Es wohnten aber in Jerusalem Juden,

die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.

Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt;

denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.

Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen:

Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?

Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache?

Parther und Meder und Elamiter

und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa,

Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien,

Phrygien und Pamphylien, Ägypten

und der Gegend von Kyrene in Libyen

und Einwanderer aus Rom,

Juden und Judengenossen, Kreter und Araber:

wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden.

Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos

und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?

Andere aber hatten ihren Spott und sprachen:

Sie sind voll von süßem Wein.

Interpretation

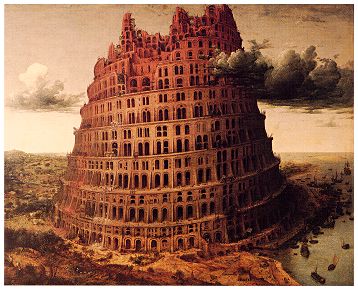

Turm von Babel - Pieter Bruegel

Das Pfingstereignis ist die genaue Umkehrung der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wie Gott den monumentalen Plan der Menschen verhindert und sie damit vor ihrem eigenen Totalitarismus rettet, indem er die Vielfalt der Sprachen und somit Verschiedenheit schafft, so schafft sein Pfingstgeist Verständigung über alle Grenzen hinweg.

Die Verschiedenheit wird damit nicht aufgehoben, es wird eine Gemeinschaft in der Vielheit möglich. Pfingsten lässt sich auch als Fest der Liebe verstehen, denn Liebe ist der Geist, der die Gegensätze unseres Lebens verbindet.

Der Geist Gottes ist nicht so sehr von jener folgerichtigen Logik, mit der wir die Welt gestalten (Turmbau). Er ist mehr von der Weisheit des Lebendigen geprägt, die sich gern in Paradoxen ausdrückt. Der Geist hat etwas Ekstatisches, dass den Verstand sprengt und eher intuitiv zu erfassen ist.

Alttestamentliche Lesung

(1. Mose 11,1-9)

Einst hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst.

Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, laßt uns Ziegel streichen und brennen! - und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.

Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!

So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, daß sie aufhören mußten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.

Gedanken

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)

Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht sein. (Karl Rahner)

Gebet

Alles durchdringst du,

die Höhen, die Tiefen

und jeglichen Abgrund.

Du bauest und bindest alles.

Durch dich träufeln die Wolken,

regt ihr Schwingen die Luft.

Durch dich birgt Wasser das harte Gestein,

rinnen die Bächlein

und quillt aus der Erde das frische Grün.

Du auch führest den Geist,

der deine Lehre trinkt,

ins Weite.

Wehest Weisheit in ihn

und mit der Weisheit die Freude.

Hildegard von Bingen

Liturgische Gestaltung

Das Wesen des Heiligen Geistes kann mit neuen Liedern, auch in fremden Sprachen gefeiert werden; ebenso mit Liedern, die zu Bewegung einladen oder durch Gesten, die Menschen verbinden.

Ein Element, dass man zu Pfingsten aus der buddhistischen Tradition übernehmen könnte, ist der schöne Brauch der Gebetsfahnen.

Tibetische Gebetsfahnen vor der

Winterkirche in Lippoldsberg

Gebetsfahnen folgen einer kosmologischen Gebetsauffassung, nach der auch die Naturkräfte an einem allumfassenden Gebet beteiligt sind. Das Gebet der Menschen ist also nur ein Einstimmen in diesen Lobgesang, der die ganze Schöpfung erfüllt.

Die Praxis der Gebetsfahnen ist zwar im Christentum unüblich, aber theologisch durchaus nicht fremd: Der franziskanische Sonnengesang oder der Gesang der Männer im Feuerofen (Stücke zu Daniel 3,27 ff.) atmen einen ganz ähnlichen Geist.

Tibetische Gebetsfahnen

Tibetische Gebetsfahnen sind etwa 20x20 cm große Tüche in 5 Grundfarben, grob gewebt und etwas winddurchlässig, mit Text und Bild in gleicher Weise mit einem Holzstempel bedruckt. Sie sind entweder zentral auf ein Heiligtum hin angeordnet oder verbinden Gebäude z.B. eines Klosters.

In der weitgehend vegetationslosen tibetischen Gebirgsregion sind die Gebetsfahnen oft Elemente der Belebung oder der Sichtbarmachung von Leben in einer ansonsten oft totenstillen Umgebung.

Weiße, lange, an der Längsseite an einer Stange befestigte Fahnen, oft als eine Reihe von schlanken Stangen angelegt, dienen der Erinnerung an die Toten.

Klosterkirche Lippoldsberg - "Feuerzungen"

Wo es vom Kirchenraum her möglich ist, kann ein Mobile mit langen roten Stoffbahnen aufgehängt werden.

"Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist"

(Apg 2, 3)

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]