Pfingstsonntag

Pfingsten -

das Fest, das wir noch entdecken müssen.

Verwirrend,

zugleich auch offen,

voller Möglichkeiten,

fordert heraus, Neues zu entdecken.

Raum für Freude,

Fest der Liebe,

rauschendes Fest...

Wie Ostern an das Pessachfest gekoppelt ist, so hat auch das Pfingstfest einen jüdischen Vorläufer: Schawuot, das Wochenfest. Der Name "Pfingsten" ist von der griechischen Bezeichnung dieses Festes abgeleitet: "Pentecoste" (gr. der fünfzigste) wurde am 50. Tag nach Pessach gefeiert.

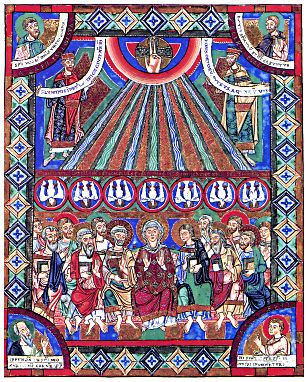

Evangeliar Heinrichs des Löwen - Pfingsten

Pentecoste war ursprünglich ein frühes Erntefest, bei dem die ersten Früchte der neuen Ernte genossen wurden. Und vieles auch in unseren Pfingstbräuchen erinnert noch daran.

Pfingsten lässt sich aber nicht völlig in ein Naturfest auflösen. Die jüdische wie die christliche Überlieferung weiß, dass Gott nicht nur vermittelt durch die Kräfte der Natur auf uns einwirkt, sondern uns auch unmittelbar inspiriert. Sein Geist lässt sich in unserem Innern wahrnehmen und belebt unserer geistigen und seelischen Kräfte.

Biblische Lesung

(Apg 2, 1-4)

Als der Pfingsttag gekommen war, waren alle Jünger an einem Ort beieinander.

Da geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.

Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer;

und er setzte sich auf einen jeden von ihnen,

und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist

und fingen an, zu predigen in andern Sprachen,

wie der Geist ihnen gab auszusprechen.

Interpretation

"Heiliger Geist" - für viele ist das wohl die abstrakteste Gottesvorstellung des Christentums; tatsächlich aber ist es die handfesteste und konkreteste.

Denn Gott erkennen wir nun im "Nachhall" seiner Schöpfung, von Christus hören wir nur in überlieferten Geschichten, mit "Geist" aber ist die Weise beschrieben, in der Gott uns in der Gegenwart begegnet: im Blick eines Menschen, in einem Regenschauer, einem Lied, einem Buch ... Es gibt vielerlei spürbare Impulse von Gott. Doch wenn wir versuchen, sie festzuhalten, zerrinnt uns das ursprünglich lebendige Gefühl zwischen den Fingern. Der Geist des lebendigen Gottes ist nicht auf Dauer in einer festen Form zu fassen, sondern springt von einem Augenblick zum nächsten in immer neue Gestalten.

Pfingsten - Flügelalter Lichtenstern

Alle Bilder, in denen der Geist dargestellt wird, sind daher nur Verweise. Von einen Brausen und von Feuerzungen ist in der Pfingstgeschichte die Rede, aber das sind nur Vergleiche: "wie von einem gewaltigen Wind, wie von Feuer". Sie weisen auf die Kraft, die Energie hin, mit der der Geist Menschen ergreift.

In anderen Zusammenhängen (bei der Taufe Jesu) sagt die Bibel nur, dass der Geist "wie eine Taube" auf Jesus herabkommt. Entscheidend ist auch hier nicht die Gestalt der Vogelkörpers, sondern die flirrende Bewegung, die eine Taube im Anflug macht. Ein Bild für das Unfassbare.

Keltische Wildgans

Wahrzeichen der Kommunität Iona

Trotz dieser verwirrenden Unstetigkeit gibt es etwas, wodurch sich der Geist als eine Kraft Gottes erweist. Heilig ist der Geist, weil er uns immer öffnet für das Heile, für die ganze Weite des Lebens. Das heißt aber auch, dass er immer wieder fremd erscheint und uns herausfordert, Vertrautes in unerwarteten Zusammenhängen neu zu entdecken. Gottes Geist stellt unsere Füßen auf weiten Raum, aber solche Freiheit ist auch unbequem.

Das geflochtene Bild der Wildgans ist ein keltisches Symbol für den Heiligen Geist. Die schottische Kommunität Iona, die sich dieses Zeichen zum Logo gewählt hat, erklärt dazu:

"Immer unterwegs, niemals gezähmt, in einer Ordnung zusammenfliegend wegen der besseren Geschwindigkeit, anstößig für die festen Siedler, aber eine Inspiration für unruhige Geister."

So kraftvoll und offen, Grenzen überwindend, wünschen wir uns die Kirche. Vielleicht werden wir im 3. Jahrtausend stärker als bisher den Heiligen Geist entdecken, von dem Jesus gesagt hat:

"Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist." (Joh 3,8)

(Aus einem Flugblatt zum Milleniums-Pilgerweg von Lippoldsberger Jugendlichen zum 1.Advent 1999 nach Fritzlar. Nach: Dorothee Sölle: Ich glaube an die Heilige Geistin - Der dritte Glaubensartikel ökumenisch gedeutet. In: Dies./ Luise Schottroff: Den Himmel erden. München (dtv) 1996, S.155 ff.; dazu auch: Ronald Ferguson: Chasing the Wild Goose. The Story 0f the Iona Community. 1998.)

Gedanke

Die Religion kann uns helfen, das Leben zu verstehen.

Aber wir müssen auch leben, um die Religion zu verstehen.

Gebet

Der du größer und weiter bist,

als unsere Herzen sein können,

Gott Schöpfer Geist,

führe uns

über uns selbst hinaus

in die Freiheit deines Geistes

und in die Weite des Lebens.

Gedicht

Das Bild des Geistes ist auch offen für weibliche Züge in der ansonsten von männlichen Bildern dominierten Gottesvorstellung des Christentums.

Das hebräische Wort für Geist "Ruach" ist feminin; ebenso der griechische Geistwort "Sophia" (Weisheit).

Der Heilige Geist kommt über die Seherin

Hildegard von Bingen

Von Ur an:

Gott in Geselligkeit,

Gott mit Sophia,

der Frau, der Weisheit,

geboren, noch ehe alles begann.

Sie spielte vor dem Erschaffer,

umspielte, was er geschaffen,

und schlug, leicht hüpfend von Einfall zu Einfall,

neue Erschaffungen vor:

Warum nicht einen anmutig gekurvten Raum?

Warum nicht Myriaden pfiffiger Moleküle?

Warum nicht schleierwehende Wirbel, Gase?

Oder Materie, schwebend, fliegend, rotierend?

So sei es, lachte Gott,

denn alles ist möglich,

doch muss Ordnung ins Ganze -

durch Schwerkraft zum Beispiel.

Dazu aber wünschte Sophia sich

ebensoviel Leichtigkeit.

Da ersann Gott die Zeit.

Und Sophia klatschte in die Hände.

Sophia tanzte, leicht wie die Zeit,

zum wilden melodischen Urknall,

dem Wirbel, Bewegungen, Töne entsprangen,

Räume, Zukünfte, erste Vergangenheiten -

der kosmische Tanz,

das sich freudig ausdehnende All.

Fröhlich streckte Sophia Gott die Arme entgegen.

Und Gott tanzte mit.

Am Anfang also: Beziehung.

Am Anfang: Rhythmus.

Am Anfang: Geselligkeit.

Und weil Geselligkeit: Wort.

Und im Werk, das sie schuf,

suchte die gesellige Gottheit sich neue Geselligkeiten.

Weder Berührungsängste noch hierarchische Attitüden.

Eine Gottheit, die vibriert

vor Lust, vor Leben.

Die überspringen will

auf alles, auf alle.

Bildchen, naiv.

Doch wie sonst fass ich´s?

Imagines, imaginatio.

Doch wer glaubt, glaubt an Wunder.

Wunder ist der Inhalt jeder Theologie.

Kurt Marti

Brauchtum und liturgische Gestaltung

Die Kirche wird zu Pfingsten mit Maien (also mit Birkenreisern) traditionell geschmückt. Mancherorts war es üblich, dass die Dorfburschen nachts die Hoftüren der von ihnen begehrten Mädchen mit Maiengrün schmückten.

Bis ins 19. Jahrhundert war es in manchen ländlichen Gebieten Brauch, das Vieh erst zu Pfingsten auf die Weide oder Alm herauszuführen. Daraus erwuchs die Tradition des Pfingstochsen, der festlich mit Blumen, Strohkränzen und Glocken geschmückt in feierlicher Prozession durch die Gassen getrieben wird.

Der Ausdruck 'geputzt wie ein Pfingstochse' geht auf diesen Brauch zurück und bezeichnet jemanden, der übertrieben auffallend angezogen ist. Das Überbordende und Lustvolle gehört zu diesem Fest. Oft verdrängte Themen wie Sexualität und Ekstase - in der Zeit um Pfingsten hätten sie ihren natürlichen Platz in der Kirche. Es ist nicht zufällig die Zeit, in der auch die meisten Trauungen stattfinden.

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]