Neujahr

Durch die julianische Kalenderreform im Jahr 45 v.C. wurde der Jahresbeginn auf den 1. Januar festgelegt.

Januskopf

In Rom wurden die ersten Tage des Jahres mit fröhlichem bis orgiastischem Treiben begangen (Saturnalien), was in Augustinus Versuchen, diesen Tendenzen entgegenzusteuern, sehr schön deutlich wird:

"Jene mögen Neujahrsgeschenke machen, ihr sollt Almosen geben; jene mögen ausgelassene Lieder singen, ihr sollt euch hinziehen lassen zum Wort der Schrift; jene mögen ins Theater eilen, ihr in die Kirche; jene mögen sich berauschen, ihr sollt fasten."

Liturgische Feiern

Die Kirche versuchte, den l. Januar mit eigenem Inhalt zu füllen, indem man in Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte nun die Kindheitserzählungen in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellte:

"Als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war." (Lk 2,21)

So wurde der achte Tag nach Weihnachten (Weihnachtsoktav) in Spanien und Gallien seit dem 6. Jh. als "Fest der Beschneidung des Herrn" gefeiert. An diese Tradition versuchte die lutherische Kirche anzuknüpfen, als sie 1955 den "Tag der Beschneidung und Namensgebung Jesu" einführte.

Die katholische Kirche versucht auf andere Weise eine Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte, indem sie an Neujahr nicht mehr das Kind, sondern Maria als Mutter zum Meditationsbild erhebt. Einer römischen Tradition aus dem 7. Jh. folgend, feiern die Katholiken den l. Januar als "Hochfest der Gottesmutter Maria und des Namens Jesu".

Beide Bemühungen, dem 1. Januar ein eigenes christliches Thema zu geben, können im Zeitalter der Globalisierung wenig überzeugen. Ein auf christliche Symbole verengter Festgehalt wird der kulturübergreifenden Dimension dieses inzwischen weltweit begangenen Jahresbeginns wird nicht gerecht. Sinnvoller ist es, das Thema "Jahreswechsel" an diesem Tag bewusst aufzunehmen und es mit Schwellenritualen zu begehen, die dann durchaus eine christliche Ausprägung haben können.

Bei Übergangsriten lässt sich grundsätzlich eine dreigliedrige Struktur erkennen:

- Ablösephase

- Umwandlungsphase

- Integrationsphase

Diese drei Phasen können entweder Elemente eines Gottesdienstes sein oder aber auf verschiedene Feiern am Altjahrsabend und Neujahrstag verteilt werden:

- Trennungsriten am Silvester-Abend: Zeit zu Rückschau mit Dank und Klage, Sündenbekenntnis als Reinigungsritus von Schuld.

- Schwellenriten in der individuellen und zugleich kollektiven Feier: Um Mitternacht verlassen viele Menschen ihren eigenen Festraum, um in einem umfassenden Raum den Zeitenwechsel zu erleben: Rauschmittel und Chaostechniken (Lärm, Feuerwerk und ekstatischer Tanz) sind typische Elemente von Umwandlungsriten.

- Angliederungsriten am Neujahrstag: In Lippoldsberg begehen wir Neujahr mittags um 12 Uhr mit einem "Gebet für den Frieden in der Welt", zu dem unverzichtbar auch ein Segen gehört. Die Feier des Christusmahls und ein anschließendes gemeinsames Essen sind ebenfalls charakteristische Bestandteile dieses Angliederungsritus.

Gedanken

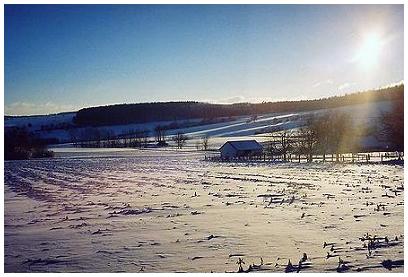

Winterlandschaft

Bricht der erste Morgen des neuen Jahres an,

so erscheint der Himmel nicht anders als am Tag zuvor,

aber doch ist einem seltsam frisch zumute.

(Yoshida Kenkō, japanischer Einsiedler 1283 - 1350)

Gebet

Neujahrsmorgen

Mein Gott, das neue Jahr

und was es bringen mag,

sei mir aus deiner Hand gegeben:

Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Du bist der Weg:

ich will ihn gehen.

Du bist die Wahrheit:

ich will sie sehen.

Du bist das Leben:

mag mich umwehen

Leid und Kühle,

Glück und Glut,

alles ist gut,

so, wie es kommt.

Gib, daß es frommt!

In deinem Namen

will ich beginnen. Amen.

nach: Hubertus Halbfaß

Lied

Nun laßt uns gehn und treten EG 58

1. Nun laßt uns gehn und treten mit Singen und mit Beten

zum Herrn, der unserm Leben bis hierher Kraft gegeben.

2. Wir gehn dahin und wandern von einem Jahr zum andern,

wir leben und gedeihen vom alten bis zum neuen

3. durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen,

durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken.

10. Schließ zu die Jammerpforten und laß an allen Orten

auf so viel Blutvergießen die Freudenströme fließen.

11. Sprich deinen milden Segen zu allen unsern Wegen,

laß Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen.

12. Sei der Verlaßnen Vater, der Irrenden Berater,

der Unversorgten Gabe, der Armen Gut und Habe.

13. Hilf gnädig allen Kranken, gib fröhliche Gedanken

den hochbetrübten Seelen, die sich mit Schwermut quälen.

14. Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste,

der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmel führe.

Evangelium

Seligpreisungen (Mt 5, 3-10)

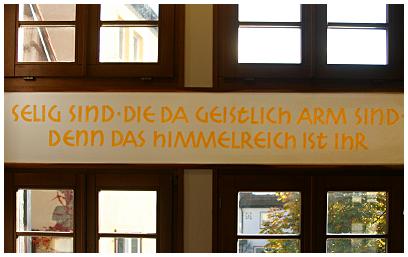

Selipreisung - Winterkirche Lippoldsberg

Selig sind, die da geistlich arm sind;

denn ihrer ist das Himmelreich.

Selig sind, die da Leid tragen;

denn sie sollen getröstet werden.

Selig sind die Sanftmütigen;

denn sie werden das Erdreich besitzen.

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;

denn sie sollen satt werden.

Selig sind die Barmherzigen;

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Selig sind, die reinen Herzens sind;

denn sie werden Gott schauen.

Selig sind die Friedfertigen;

denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;

denn ihrer ist das Himmelreich.

Kontext

Kalender

Julius Cäsar ließ den röm. Kalender 45 v. Chr. in eine neue Ordnung bringen. Auf drei Gemeinjahre zu 365 Tagen folgte nun jeweils ein Schaltjahr zu 366 Tagen. Die Periode der Ordnung wurde auf 4 Jahre festgelegt. Die Länge des julianischen Jahres betrug im Mittel 365,25 Tage.

Astronomische Uhr an einer Prager Kirche

Das Jahr wurde in die 12 Monate eingeteilt, deren noch heute gebräuchliche Namen ebenfalls auf die Römer zurückgehen. Aus dem Nahen Osten übernahm das Römische Reich etwa zur Zeit Christi die Siebentagewoche. Die Tage wurden nach den fünf mit freiem Auge sichtbaren Planeten, ergänzt durch Sonne und Mond, benannt. Sie entsprachen sieben Gottheiten:

- dies Solis - Sonne - Sonntag

- dies Lunae - Mond - Montag

- dies Martis - Mars - Dienstag

- dies Mercurii - Merkur - Mittwoch

- dies Jovis - Jupiter - Donnerstag

- dies Veneris - Venus - Freitag

- dies Saturni - Saturn - Samstag

Dionysius Exiguus, ein syrischer Mönch und Abt eines Klosters in Rom, machte im 6. Jahrhundert den Vorschlag, die Jahre von der Geburt Christi an zu zählen. Für die Datumsbestimmung der Geburt Christi bezog er sich auf Zeitangaben im 3. Kapitel des Lukasevangeliums.

Da das julianische Jahr vom tropischen Jahr (realer kosmischer Zeitlauf) um 0,0078 Tage abweicht, hatte sich vom Konzil zu Nicäa, das im Jahre 325 den christlichen Kalender ordnete, bis zur Renaissance ein Unterschied von 10 Tagen aufsummiert.

Papst Gregor XIII. setzte darum mit einer Bulle vom 24. Februar 1582 eine Kalenderreform in Kraft, die einer besseren Annäherung des Kalenderjahrs an das tropische Jahr Rechnung trägt. Die vorhandene Differenz von 10 Tagen wurde beseitigt: der auf den 4.0ktober 1582 folgende Tag wurde zum 15. Oktober 1582 erklärt.

Zur besseren Anpassung sieht man für einen Zeitraum von 400 Jahren nicht mehr 100, sondern nur 97 Schalttage vor. Der gregorianische Kalender wurde im katholischen Deutschland 1583/84 eingeführt; in protestantischen Gebieten wollte man der päpstlichen Ordnung ungern folgen und vollzog die Umstellung erst Anfang des 18.Jahrhunderts. Die orthodoxe Kirche folgt bis heute dem julianischen Kalender.

[ Zurück zu "Zeiten" | weiter ]