Die Geschichte der Klosterkirche Lippoldsberg

12. Der Bau der Klosterkirche

Doch nicht nur das Buchwesen spiegelt das Leben und die geistigen Strömungen dieses Zeitalters wieder. Das deutlichste Zeugnis der Geisteshaltung und der verschiedenen Einflüsse des Hochmittelalters legt die Klosterkirche selber ab.

Als Gunther zu Beginn des Jahres 1138 in Lippoldsberg eintraf, fand er die Kirche laut Chronicon "sehr vernachlässigt, zerfallen und zerstört" vor. Die Klostergebäude werden als "durch ihr Alter beschädigt und viel zu eng für die Insassen" beschrieben.

Klosterkirche Lippoldsberg - Grundriss

In kürzester Zeit - dreizehn Jahre später 1151 vermeldete das Lippoldsberger Chronicon bereits die Weihe der neuen Kirche - gelang es dem neuen Propst die Gelder aufzutreiben und eine Kirche erbauen zu lassen, die nicht nur in der Region Oberweser ihresgleichen sucht.

In vielen Schriften ist die Einzigartigkeit dieses Baus bis ins letzte Detail, die letzte Säulenverzierung analysiert worden.

Wenden wir uns lieber dem Bau in seiner Gesamtheit zu und kehren wir zurück an den Beginn unserer Schilderung und an den Fuß der drei Stufen der Südtür. Treten wir durch die niedrig gewölbte Nonnenkrypta ins Hauptschiff.

Der erste Blick gilt zumeist der hohen, durchgewölbten Decke des Mittelschiffs und damit einer der hervorstechendsten Besonderheiten der Klosterkirche. Sie ist der erste durchgewölbte Bau der Region und folgte damit dem kurz vor ihr beendeten Pracht - und Vorzeigebau des Erzbischofs: dem Mainzer Dom.

Das Mittelschiff überragt die beiden Seitenschiffe so dass an den Seitenmauern, den so genannten Obergademauern, noch je drei rundbogige Fenster Platz fanden und den Raum von oben her beleuchten. Wendet man den Blick in Richtung der Chorapsis, erkennt man die dreischiffige Gliederung am deutlichsten. Das Mittelschiff, flankiert von je einem Seitenschiff, verläuft von Ost nach West in Richtung auf das himmlische Jerusalem.

Alle drei Schiffe sind fast gleich lang und enden jeweils in einer halbrunden Apsis. Sie folgen damit im Grundriss dem Schema der benediktinischen Reformbewegung.

Auf zwei Drittel ihrer Länge werden die drei Schiffe, die das Langhaus bilden, vom Querschiff gekreuzt, so dass dort eine quadratische Vierung entsteht, in der sich heute der Altar befindet.

Von einander getrennt werden die drei Schiffe von Pfeilern, die mit Gurtbögen das Gewicht der Decke tragen. Zwischen ihnen stehen je zwei Zwischenpfeiler, deren abgeschrägte Ecken mit Säulen verziert sind.

Diese Trennung zwischen Haupt - und Seitenschiffen wird auch zwischen der Hauptapsis und den Seitenapsidien fortgeführt, wo auf einer mannshohen Brüstung Doppelarkaden die drei Bereiche trennen ohne sie zu verdunkeln. Ein ähnliches Bild bietet sich dem Besucher in dem nicht weit entfernten Bursfelde.

Wenn man sich auf dem um drei Stufen erhöhten Chorbereich stehend, umdreht und das Hauptschiff hinunter blickt, sieht man in der Ostseite der Kirche eine auf vielen niedrigeren Säulen ruhende Empore, auf der heute die Orgel untergebracht ist. Sie verweist ebenso wie der darunter befindliche Säulenbereich mit ihrem Namen wieder zurück in die Geschichte der Kirche, denn hierbei handelt es sich um die Nonnenempore und um die Nonnenkrypta.

Der Bau einer solchen Nonnenempore zeigt deutlich die Bestimmung der Kirche als Klosterkirche. An der Nordseite des Baus lässt sich auf der Höhe der Nonnenempore eine zugemauerte Pforte erkennen, die es den Nonnen ermöglichte von dem wohl zweigeschossigen, nördlich angebauten Klosterbereich in die Kirche zu gelangen und auf der Empore die Chorgebete abzuhalten.

Doch die Erhöhung und Abtrennung dieses Bereiches schaffte Raum, der von Laien also von der Gemeinde, der Dorfbevölkerung, genutzt werden konnte, ohne die Klausur der Nonnen zu verletzen. Sie versammelten sich zu den Gottesdiensten im Langhaus und in den Querschiffen. Mit der Nonnenempore schuf der Bauherr sowohl eine Kloster- als auch eine Gemeindekirche, und folgte damit dem seelsorgerischen Auftrag der Augustinerchorherren.

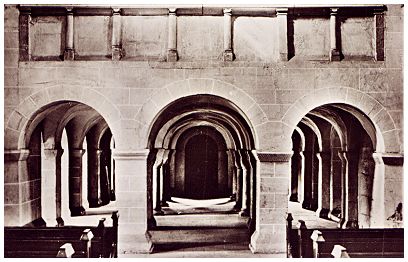

Klosterkirche Lippoldsberg - Nonnenkrypta

Durch die große Tür, die die Nonnenkrypta - also den Bereich unter der Empore - nach Westen begrenzt, betraten die Nonnen an hohen kirchlichen Feiertagen die Kirche. Hier ruhten unter den Platten zwischen den Säulen die Verstorbenen des Konventes. In der Ausrichtung dieser Säulen von West nach Ost und in der zunehmenden Ornamentik ihrer Kapitelle symbolisiert auch die Nonnenkrypta mit ihren Grabgelegen und ihrer dreibogigen Öffnung zum Hauptschiff die Abwendung vom Weltlichen und die Hinwendung zu Gott.

Der Gottesdienst selbst wurde im Mittelalter von einer Kanzel aus gehalten, die auf und an einer Trennmauer östlich der Vierung angebracht war. Zwischen den beiden Vierungspfeilern - an dem südlichen befindet sich heute die Kanzel - verlief dieser sogenannte Lettner. Dieser trennte den liturgischen Bereich vom Kirchenraum und erhöhte die Kanzel über den davor befindlichen Altar, der wahrscheinlich durch ein kleines Gitter vom Rest der Vierung getrennt war. Der Lettner wurde im 19. Jahrhundert aus der Kirche entfernt, doch darauf wird im Weiteren noch zurück zu kommen sein.

In dieser kurzen Beschreibung konnte nur andeutungsweise auf die verschiedenen Einflüsse eingegangen werden, die den Bau der Klosterkirche Lippoldsberg prägten.

Die Wölbung des Mainzer Doms, der Grundriss der Hirsauer Reformklöster, die Parallelen zu Bursfelde all das konnte hier nur angerissen werden, anderes, wie die Ornamentik, musste ganz weggelassen werden.

Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass für denjenigen der diese Spuren zu lesen weis, die Klosterkirche eine gelungene Synthese der Einflüsse des 12. Jahrhunderts ist. Viele Indizien verweisen auf den Augustinerchorherren und jungen Propst Gunther als Bauherren und Architekten, der diese vielen Eindrücke von seinem Heimatkloster und von seinen Reisen mitgebracht haben mag, die hier in Lippoldsberg ihren Niederschlag gefunden haben.

Mit der neuen Kirche entstand auch, wie bereits erwähnt, ein neues Klostergebäude das ungewöhnlicherweise nördlich an die Kirche anschloss. Die Gebäude waren mit einem offenen Kreuzgang um einen Innenhof herum angelegt. Wie bereits erwähnt muss von einer zweistöckigen Anlage ausgegangen werden. In der nordwestlichen Ecke befanden sich nach Mauerresten zuschließen, die Küche und das Backhaus.

Heute kann man die genaue Lage der Klostergebäude nur noch erahnen, auch wenn der Klosterhof davon ein Bild zu vermitteln scheint.

Bauen im Mittelalter

Zum Bau einer Kirche oder eines Klosters wurden im Mittelalter ganze Bauschulen verpflichtet, die mit Baumeister, Steinmetzen und Maurern für die gesamte Bauzeit zur Verfügung standen. Die Bauern des Dorfes wurden zu allen möglichen Handreichungen und Transportarbeiten herangezogen. Die Steine wurden sicherlich per Schiff über die Weser angeliefert, da die Gegend um Bad Karlshafen als Steinbruch für das Kloster angenommen wird.

[ Zurück zur Übersicht | weiter ]