Die Geschichte der Klosterkirche Lippoldsberg

16. Die Glocken und das Lippoldsberg des 2O. Jahrhunderts

Von den Wirren der Napoleonischen Kriege, der Revolution oder des deutsch- französischen Krieges weiß die Chronik nichts zu berichten.

Es sind die Glocken im Kirchturm zu Lippoldsberg, die von der sich wandelnden Geisteshaltung und den Gefallenen berichten, wenn auch nur in Andeutungen.

Im dreißigjährigen Krieg war die Glocke des Turms gesprungen und musste verkauft werden. 1769 wurde sie ersetzt und bald darauf umgegossen. 1886 erhält Lippoldsberg die heute im Geläut als mittlere fungierende Glocke mit der Inschrift "O Land , o Land höre des Herren Wort!" Die beiden anderen aus diesem Geläut teilten im Ersten Weltkrieg das Schicksal vieler anderer Glocken und wurden zu Kanonenkugeln umgeschmolzen.

Von diesem Schicksal spricht die 1924 aufgehängte "Gefallenenglocke" die folgende Inschrift trug:

Meine Glockenschwester nach Frankreich ging,

und ist da draußen verdorben.

Aber Glockenerze ist gering,

vor den Menschen die gestorben,

darum, wenn spricht mein Glockenmund

tut er liebe Namen kund.

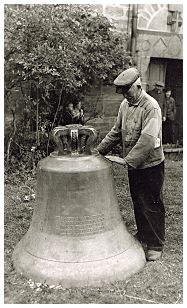

Klosterkirche Lippoldsberg - Glocke

Doch auch diese Inschrift des damals in Lippoldsberg lebenden völkischen Dichters Hans Grimm schützte zwanzig Jahre später eben diese Gefallenenglocke nicht vor dem Einschmelzen für die Zwecke des Zweiten Weltkrieges.

Erst 1950 konnte sie ersetzt werden. Und auch dieses Glocke spricht - anders als die Chronik - von den Schrecken des Krieges. Auf ihr steht, wiederum nach einem Text von Hans Grimm:

Der Schwestern zweie sind zerschlagen,

in Blut und Tränen und bitterem Klagen,

in mir mit vieler toter Brüder Stimm,

nun mahnend erklingt: o Mensch vernimm die nahe Ewigkeit.

Nach 1958 war das Geläut der Lippoldsberger Klosterkirche mit dem Dreiklang in g', h' und e' dann wieder komplett.

Noch in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg fiel eine für das Dorf umwälzende Veränderung. Die Staatsdomäne, die dem Kloster als Grundbesitzer nachgefolgt war, wurde aufgelöst. Der Grund und Boden ging an die Gemeinde um parzelliert und verkauft zu werden. Die Zahl der neuen Häuser stieg sprunghaft an und es entstand so etwas wie ein Oberdorf auf den Grundstücken, die sich südlich des Klosterhügels und bergan zum Bramwald erstreckten.

Ebenfalls noch vor Kriegsbeginn wurde der Turm restauriert und mit dem springenden Löwen, der Kupferfahne und der Jahreszahl 1913 versehen. Die Stocksche Chronik wird nun mit der des Amtsvogtes Itter im Turmknauf aufbewahrt.

Nach den Schrecken von denen die Glocken sprachen und den Veränderungen der Nachkriegszeit, die vor allem in dem Zuzug aus den Ostgebieten bestanden, wurden 1957 - 58 wiederum umfangreiche Renovierungsarbeiten in der Klosterkirche vorgenommen.

In der südlichen Seitenapsis wurde eine Sakristei eingerichtet, in der nördlichen bekam das Gefallenenbuch der zwei Weltkriege einen Platz.

Es wurde ein neuer Altar angeschafft, auch die Kanzel wurde erneuert und auf die Ecke des Vierungsfeilers vorverlegt. Dabei wurde der romanische Pfeiler, auf dem der Vorgänger der neuen Kanzel ruhte, und der wie bereits erwähnt ein Teil des zerstörten Lettners darstellte, als historistisch vernichtet.

Hinter dem Altar fand die Kreuzigung des Bildhauers Hugues ihren heutigen Platz und in der Chorapsis wurde das Schmuckfenster eingefügt, das den Vers 2 aus dem ersten Kapitel der Offenbarung darstellt und Jesus als Weltenrichter zeigt.

Klosterkirche Lippoldsberg

Ausmalung des Chorraums

Die größte Veränderung die die Renovierungsarbeiten zu diesem Zeitpunkt mit sich brachten, war sicherlich die Entfernung der Bemalung des Innenraums. Eine Wiederherstellung der gotischen Malereien war nicht mehr möglich und so entschied man sich, nicht ohne Grund davon ausgehend das die Kirche ursprünglich so ausgelegt war, auf den Verzicht jedweder Ausmalung.

Der zeitgleich erfolgte Einbau einer elektrische Bankheizung förderte das Grab einer Nonne in der Nonnenkrypta zu Tage, ebenso wie man einige Jahre später bei baulichen Arbeiten in der südlichen Seitenapsis das Grabgelege des viehraubenden Grafen von Dassel freilegte.

Doch bei diesen Funden handelte es sich eher um zufällige Treffer, die mit Renovierungsarbeiten einhergingen. Mit System ist unter den Platten der Klosterkirche nie gesucht worden, anders als in dem Westflügel der Klosteranlage.

In dem sogenannten Jagdschloß, das nach dem ersten Weltkrieg von dem, bereits erwähnten Hans Grimm erworben wurde, hat man zu Beginn der sechziger Jahre Mosaikreste und Säulen gefunden, die die Rekonstruktion eines Teils des westlichen Kreuzgangflügels ermöglichten. Dieser freizugängliche Teil vermittelt zwar nur einen Abglanz der Klosteranlage wie sie im 12. Jahrhundert von Propst Gunther entworfen und gebaut worden ist, und doch hilft sie dem Besucher von heute sich eine Vorstellung vom Kreuzgang der Nonnen zu machen.

[ Zurück zur Übersicht | weiter ]